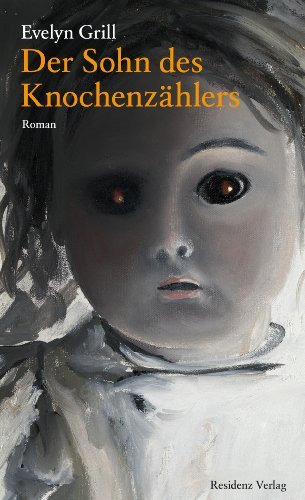

Das Grauen kriecht auf klammem Grund

Im Dorf nennt man ihn den »Knochenzähler«. Seinen Namen erfahren wir erst nach mehr als der Hälfte des kompakten Kriminalromans: Franziskus heißt er. Er ist Leiter des Archäologischen Instituts. Seine langjährige Arbeit hat ihm Anerkennung und den Titel »Wirklicher Hofrat« eingebracht. Besondere Verdienste hat er sich durch die Ausgrabungen keltischer Gräber erworben, besonders in der einsamen Gegend um Hallstatt, wo einstmals Salzbergwerke den armen Bewohnern ein Auskommen brachten.

Das gewaltige Felsmassiv lässt der Sonne selbst im Sommer nur wenige Stunden, um die engen Täler und die Menschen darin aufzuhellen. In der kalten, klammen Gegend ist nichts Beschauliches, und Leuten von draußen begegnet man mit Misstrauen, Hofrat oder nicht. Der Wissenschaftler bleibt ihnen fremd, erscheint ihnen arrogant und unsympathisch. Man kann verstehen, dass auch Titus, sein 21-jähriger Sohn, kein Wort mehr mit ihm wechselt.

Der Junge leidet ja schon genug, seit seine Mutter Benita wie vom Erdboden verschluckt ist. Vor acht Monaten geschah das; Benita hatte schon ihre Kleider zurechtgelegt, um zum Faschingsball aufzubrechen, einem der herausragenden Ereignisse im monotonen Jahresablauf der winzigen Dorfgemeinschaft. Seither wird geraunt und getuschelt.

Wenn Titus seine Ankündigung wahr macht und endlich auszieht, wird Franziskus wirklich erleichtert sein. Im gleichen Aufwasch kann Agnes, die langjährige Haushaltshilfe, auch noch das Schlafzimmer seiner Frau Benita ausräumen, und dann bekommt der Herr Doktor vielleicht eine Chance auf ein zweites Leben.

Zum Beispiel könnte sich etwas mit Frau Dr. Martha Tengler anbahnen. Vorerst haust die neue Assistentin noch im Keller des denkmalgeschützten, an die Felswand gedrückten Hauses hoch droben über dem See, und sie schläft auf modriger Matratze in Großmutters altem Bett.

Die schöne Benita war vor Jahren aus Palermo in ihre Mitte gerauscht, zusammen mit ihrem frisch angetrauten Ehemann. Integriert hat sie sich nie im Dorf, und willkommen war sie dort auch niemandem – abgesehen von Agnes, zu der sie ein inniges Vertrauensverhältnis entwickelte.

Wurde Benita vielleicht von ihrer heimatlichen Mafia entführt und getötet? Weder die Polizei, die das Recherchieren recht bald aufgibt, noch die Dörfler glauben an diese Theorie. Für letztere ist Benita endgültig abgehauen zu ihrem Liebhaber. Denn wie oft ist sie nach Salzburg gefahren, um der Enge, der Stille zu entfliehen. »Irgendwie heiterer, lebhafter« und mit wunderschönen Kleidern kehrte sie jedes Mal zurück. Nicht so jenes Mal im Fasching.

Titus ertränkt seine Trauer im Alkohol. Ein wunderhübsches Ebenbild seiner Mutter, war das Kind stets ihr Ein und Alles gewesen. Sie hat ihn nicht in den Kindergarten gegeben, sondern zu Hause erzogen und verwöhnt. An seinem ersten Schultag konnte er schon lesen und schreiben. Dann wurde der hochbegabte, außergewöhnliche Junge zum ungelittenen Störenfried in der Klasse. Nur einer hielt zu ihm: sein »Milchbruder« Connie, Sohn der Frau, die auch Titus stillte, weil Benita das nicht konnte.

Connie sorgt für Nachschub bei Titus’ seltsamem Hobby. Er hockt gern vor dem Hamster-Käfig und schaut den Tierchen bei ihrem Treiben zu. Leider bleibt es nicht dabei. Sie sterben ihm unter der Hand weg. Seit Mutters Verschwinden hat er vergessen, sie zu füttern und ihnen Wasser zu geben. Jetzt muss er sie in der Zisterne entsorgen, wo schon ihre Kollegen lagern, die er lebend ins Wasser geworfen hatte. Damit übte er aber nur seine Pflicht als »Vollstrecker« eines Urteils aus, das bisswütige Mörder nicht milder verdient haben.

Während die Nagerchen nicht so recht wissen, wie ihnen geschieht, ist den Menschen im Dorf ganz klar, warum es ihnen vor Titus, dem kleinen Psychopathen, so graust, dass sie ihm nicht in die Augen zu schauen wagen. Als er fünfzehn war, misslang ihm nämlich bei der Sonnwendfeier eine Mutprobe; sein Anlauf reichte nicht aus, und so stürzte er kopfüber ins Feuer. Seither ist eine Hälfte seines Gesichts entstellt, und aus dem schiefen Mund läuft der Geifer.

Nun ist Titus in seiner Außenseiterposition gefangen. Anstatt seines Vaters (und sicher auch Benitas) Wunsch zu erfüllen und in Wien Medizin zu studieren, will er als Totengräber arbeiten. Doch die seit langem vakante Stelle wird überraschend anderweitig vergeben – ausgerechnet an einen Fremden, der allerdings mit der Idee daherkommt, den Tourismus im Dorf durch Konzerte auf dem Friedhof anzukurbeln. Und vielleicht hat er noch mehr im Sinn …

Man wird jetzt unvermeidlich an ähnlich betitelte Bücher denken – Knochen wurden schon gebrochen, gejagt, gesammelt, gefunden und gelesen -, und dass perverse Unholde ganz leicht an Hand ihrer Entstellungen identifiziert werden können, ist ein ebenso makabres Klischee wie das Gegenteil, dass sich hinter der abstoßenden Fassade ein herzensgutes, aber eingeschüchtertes Wesen grämt. In der Tat bedient Evelyn Grills »Sohn des Knochenzählers« solche Schemata, kompensiert das aber durch eine beeindruckend nuancenreiche Psychologie und Konfliktgestaltung. Was diesen »Knochen«-Roman wohltuend von seinen Brüdern abgrenzt, ist außerdem sein schnörkelloser, knapper Sprachstil, der auf jegliche effekthascherische Dekoration verzichtet. Ohne Brimborium steuert die Autorin konsequent und beängstigend ruhig auf einen Schluss zu, der logisch überzeugt, ja gar nicht anders möglich ist. Viel Geschehen aus Vergangenheit und Gegenwart verdichtet in einem Minimum an Wörtern – alle Achtung!

Diesen düsteren, beklemmenden Kriminalroman über eine Familientragödie habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2013 aufgenommen.

· Herkunft:

· Herkunft: