Ungleiche Blutsbrüder

Die ganze Gegend stinkt penetrant nach Schwefel. Schuld ist das Chemiewerk, in dem Markus' Eltern ihre neuen Arbeitsplätze haben. Herr Bäcker ist Leitender Ingenieur, seine Frau Sekretärin des Betriebsdirektors. Die Familie hat hier am Ost-Berliner Stadtrand eine Wohnung bezogen, 3. Stock über einer Eckkneipe, knapp 50 m vom Bahndamm entfernt, auf dem ständig die lärmenden Züge vorbeirattern.

Nur widerwillig hat Markus Schule und Freunde im liebgewonnenen Pankow verlassen. Hier in der Einöde kennt der Vierzehnjährige niemanden. Es ist das Jahr 1976.

Auf dem Heimweg von der Schule passt ihn ein schlaksiger Lulatsch mit großem Adamsapfel ab. Reiner Nilowsky ist der Sohn des Kneipenwirts und schon siebzehn. Seine trotzige Ausstrahlung, der »etwas Optimistisches anhaftete«, beeindruckt Markus sofort. Der Trostlosigkeit gewinnt Nilowsky Positives ab: Täglich die ekligen Chemiegase einzuatmen, erläutert er dem Neuling, »ist gesund und gibt dir Kraft«, vorausgesetzt man bringt seine ganze »Körperwärme« ein, um den Schwefelwasserstoff in »Wasser und Schwefeldioxid zu verbrennen«. Im Übrigen sei das Gift sogar gut für den Blutdruck. Ob das alles stimmt?

Nilowsky weiht Markus auch in die Geheimnisse des Bahndamms ein - Ort skurriler Mutproben, von denen Eltern lieber nichts wissen wollen, und des Abenteuers. Er legt eine Münze auf die Bahngeleise. Nachdem ein Zug darüber hinweg gefegt ist, liegt der platte Groschen noch da, aber ein wenig Abrieb ist an den Rädern »kleben« geblieben und wird jetzt durch die DDR und in ferne europäische Länder fortgetragen.

Unweit des Bahndamms steht eine rot-gelb angestrichene Holzbaracke. Dort sind neun Schwarze untergebracht, die im Chemiewerk niedrige Hilfsarbeiten erledigen und von Markus' Vater betreut werden. Beim Abendbrot in der Familie hat er kein gutes Wort für sie übrig: Sie begreifen nichts, »lungern ... irgendwo rum, und man muss aufpassen, dass sie nicht heimlich saufen oder rauchen und die Sicherheit gefährden«. Es sind Afrikaner aus dem Bruderstaat Mozambique, deren Arbeitskraft im Namen der »internationalen Solidarität« ausgenutzt wird.

Während sich um die Baracke herum der Schwefelgeruch mit aufdringlichen Düften von Ingwer und Knoblauch vermischt, geht drinnen die Post ab. Frauen gehen ein und aus, bekochen die Männer, tanzen mit ihnen. Sprechgesänge und Voodoo-Rituale (das Blut eines geköpften Huhns zum Beispiel) beschwören böse Geister und steigern die Liebeskraft. Nilowsky war dabei. Er kennt alle, er weiß beeindruckend Bescheid, auch über die gesellschaftlichen Verhältnisse im fernen Kontinent. Mit der Terminologie und den Phrasen aus dem Staatsbürgerkunde-Unterricht zaubert Nilowsky, »ehrlich und wahrhaftig«, ein leicht verständliches Weltbild. Für eine Revolution, zitiert er Lenin, genüge es nicht, dass »die unteren Schichten in der bisherigen Weise nicht mehr leben wollen«, wichtig sei vielmehr, »dass die oberen Schichten in der bisherigen Weise nicht mehr leben können«. Markus fordert er auf, den Rachefeldzug der Afrikaner gegen die »Kolonialherren« mit einer Geldspende zu unterstützen: »Sieg FRELIMO, Tod den Imperialisten.«

So einer wie Nilowsky ist Markus noch nicht über den Weg gelaufen. Seine Aura, sein Verhalten, sein klarer Ansageton ziehen ihn an und stoßen ihn zugleich ab. Er hat auch schon eine Braut, die er heiraten und mit der er Kinder zeugen will.

Im Kern ist Nilowsky jedoch eine ganz arme Socke. Als er noch klein war, starb seine Mutter an Krebs. Das »Bahndamm-Eck« läuft nur, weil Nilowsky abends hinterm Tresen steht, Gläser spült und Bier ausschenkt an die Malocher vom Werk, die sich hier zum Kartenkloppen einfinden. Vater Karl-Heinz hängt derweil besoffen herum, bis Reiner und Markus den Besinnungslosen in sein von Bier, Zigaretten und widerlichen Ausdünstungen verpestetes Schlafzimmer schleifen. Tagsüber schleicht der Alte um die Baracke der Schwarzen herum. Nilowsky verachtet und hasst seinen Vater (»Die dreckige Mistsau ist scharf, scharf wie Nachbars Lumpi.«), und dass er ihn sogar umbringen könnte, kann Markus nachempfinden, als er heimlich mit ansieht, wie der Mann mit einem Schürhaken auf seinen Sohn eindrischt.

Lichtblicke, aber auch einen schweren Konflikt bringt Nilowskys »Braut« Carola ins grausame Spiel. Der hüpfende Springinsfeld mit Sommersprossen sieht aus wie dreizehn; mit zwölf, sagt sie, habe sie beschlossen, »nicht mehr älter zu werden«. In Wahrheit ist sie Bulimikerin mit morbiden Neigungen. Ausgerechnet in dieses Mädchen verliebt sich Markus, wodurch seine Freundschaft zu Nilowsky in schwere Wasser gerät ...

Die skurrilen Figuren, die mit ihren ungewöhnlichen Verhaltensweisen und Abgründen die drückende Atmosphäre des kleinen giftig-gelben Biotops bevölkern, bannen den Leser auf genauso zwiespältige Weise wie den Ich-Erzähler Markus Bäcker. Weder er noch wir möchten wirklich erfahren, auf welch perverse Weisen man eine Fliege quälen kann. Und dennoch hinterlassen Abscheu und Ekel eine besondere Faszination.

Die beiden Jungen begegnen einander keineswegs auf Augenhöhe. Schon ihr sozialer Hintergrund trennt sie. Dass ihr Sohn sich mit einem Schmuddelkind und Herumtreiber abgibt, missfällt Markus' Eltern, aber der genießt es umso mehr, das Verbot zu hintergehen – das kleine Aufbegehren eines Ja-Sagers, der bis zum Ende des Romans ein netter, angepasster, fügsamer, undifferenziert urteilender, gelehriger Schüler bleibt und nichts Gewichtiges in die Waage der Freundschaft einzubringen hat. Nilowsky ist nicht umsonst die titelgebende Figur. Schwer geschädigt durch sein Milieu und von wirrem Wesen in seiner Gefühls- und Gedankenwelt, vermag er seinen folgsamen Adlatus doch in seinen Bann zu ziehen und zu vereinnahmen. Er verklickert ihm nicht nur spezielle Chemie- und Soziologieerkenntnisse, sondern führt ihn auch in sonderbare Sexualpraktiken ein.

Torsten Schulz' Roman »Nilowsky« ist eine irrwitzige, rasante Leseerfahrung über eine eigenwillige Initiation in der DDR-Provinz. Deren Jargon spielt der Autor (1959 in Berlin geboren) ebenso aus wie das Zeitkolorit, jedoch ohne ›Ostalgie‹ zu nähren. Den Erzählstil tragen vor allem die knappen Dialoge; sie sind spritzig, witzig, von regionaler und persönlicher Färbung in Wortwahl und Syntax geprägt (»Ja, da hast du recht, hast du da.«).

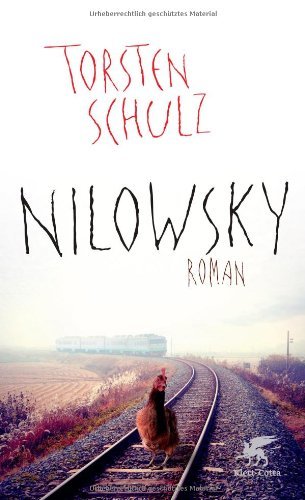

Reizvoll, hintergründig und anregend finde ich die hübsche Cover-Illustration. Da steht ein Huhn auf dem Bahndamm und reckt naiv, stolz oder neugierig seinen Kopf in die Höhe, während hinten schon der Nahverkehrszug heranbraust. Ahnt es nicht, was ihm blüht? Ignoriert es fatalistisch die Gefahr? Bleibt es stehen, wird es überrollt; flattert es los, kann es vielleicht noch rechtzeitig abheben – um dann durch die Luft gewirbelt und letztlich doch erwischt zu werden. Was hat das mit Markus und Nilowsky zu tun?

· Herkunft:

· Herkunft: