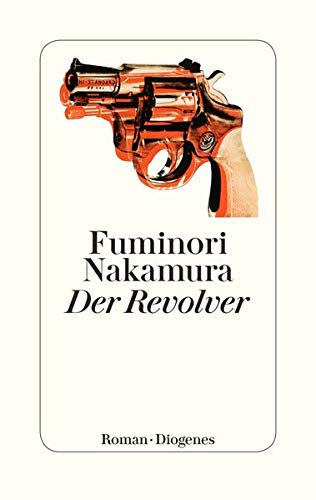

Der Revolver

von Fuminori Nakamura

Ein Student findet einen Revolver und erliegt der Faszination seiner diabolischen Funktion und Form. Unter dem Bann der Waffe verroht er zum brutalen Gewalttäter.

Die dämonische Macht des Artefakts

In der Diskussion um die freie Verfügbarkeit von Waffen in den USA argumentieren die Gegner einer Verschärfung der Gesetze, dass die Feuerwaffe an sich harmlos und unschuldig sei wie jedes andere Werkzeug. Erst vom Menschen, der sie missbrauche, gehe Bedrohung und Gefahr aus. Der japanische Autor Fuminori Nakamura (Jahrgang 1977) relativiert diese Annahme in seinem 2003 veröffentlichten Romandebüt, das jetzt in der Übersetzung von Thomas Eggenberg bei Diogenes erschienen ist. Er schreibt dem Revolver eine intrinsische Kraft zu, die seinen Betrachter unwiderstehlich fasziniert und zur Realisierung seines todbringenden Potenzials treibt – eine Art ›function follows form‹. Damit macht der Autor die Waffe sozusagen zum Täter und den Schützen zu ihrem willfährigen Helfer.

»Revolver« ist also kein konventioneller Krimi, in dem ein Tathergang rekonstruiert, ein Täter und sein Motiv ermittelt werden, sondern ein intellektuelles Modell. Sein Schöpfer stellt das Tatwerkzeug an den Anfang des Geschehens und analysiert den psychologischen Prozess, wie aus ihm ein Mord erwächst, den ein Mensch, dem irrationalen Einfluss des Artefakts erliegend, am Ende ausführt. Zuvor ist es die Aufgabe des Schützen (und seine alleinige Verantwortung), ein Opfer auszuwählen. Als Kriterium hierfür bedarf es keiner persönlichen Beziehung, der Zufall genügt. Der Weg bis zum Abfeuern des Schusses und erst recht der Vollzug der Tat wird durch Glücksgefühle (auch sexueller Natur) belohnt.

Nishikawa, der spätere Mörder, ist Student in Tokio. Der Roman setzt unvermittelt mit dem Wendepunkt in der Existenz des Ich-Erzählers ein. »Gestern […] habe ich einen Revolver gefunden. […] Noch nie habe ich etwas so Schönes gesehen, er liegt in meiner Hand, als wäre er für mich gemacht.« Das glänzende Objekt gibt dem Leben des unauffälligen jungen Mannes seine wahre Bestimmung, es löst eine Leidenschaft in ihm aus, die zur Besessenheit wird, ihn fremdbestimmt, zum »Sklaven« macht.

Ein verhängnisvoller Strudel erfasst Nishikawa, ein Konflikt, der ihn an den Rand des Wahnsinns und die Polizei auf der Suche nach einem Mörder in seine Nähe bringt. Indem seine Gedanken fortan obsessiv um die Waffe kreisen, vermag er sich ihrer dämonischen Anziehungskraft nicht zu widersetzen. Der innere Drang, das »menschengemachte Ding« gemäß seiner Bestimmung auszuprobieren, wenigstens einen Schuss im Wald abzugeben oder gar eine Kugel auf ein Lebewesen abzufeuern, gewinnt die Oberhand und treibt ihn Schritt um Schritt weiter. Der »Logik« folgend, erfüllt der Revolver schließlich seine tragische Funktion. Aber: »Nicht ich benutze den Revolver […], der Revolver benutzt mich.«

Hat Nakamura eine Parabel über das Gewaltpotenzial in jedem von uns verfasst oder einen Extremfall konstruiert? Ein Jedermann ist sein Protagonist jedenfalls nicht. Der Autor versieht ihn eher mit Attributen eines Außenseiters, die in ihrer Summe eine gewisse Prädisposition begründen mögen. Nishikawa hat an einer unbewältigten Kindheit zu tragen, von seiner leiblichen Mutter im Stich gelassen, mit sechs Jahren von seinem alkoholsüchtigen leiblichen Vater an Pflegeeltern übergeben. Er hat kein Profil und keine Interessen entwickelt, auch nicht für sein Studienfach. Innere Leere und Bindungsunfähigkeit bestimmen seinen schwachen Charakter, Langeweile, Gleichgültigkeit, oberflächliches Amüsement und eine leichte Melancholie sein von der Realität abgewandtes, substanzloses Dasein. »Mein Verhalten ist mir selber oft ein Rätsel.«

Der Fund des Revolvers am Abend eines regnerischen Tages (»Spiegel meiner Verfassung«) bewirkt einen Adrenalinschub. Im Gras eines Parks hingestreckt entdeckt Nishikawa eine männliche Leiche. Während der Anblick des Toten in seiner Blutlache ihn zur eigenen Überraschung weder erschreckt noch anekelt, versetzt ihn der klar umrissene schwarze Gegenstand neben ihm in Hochstimmung. Eine schicksalhafte Begegnung, im Nachhinein »ein Geschenk des Himmels«: »Dieser Revolver gehört von jetzt an dir.«

Es ist eine Form von Liebe, die Nishikawa auf den ersten Blick an die ästhetisch und technisch perfekte Miniaturmaschine bindet. Je länger seine Finger dem glatten Metall nachspüren, er die »auf das Wesentliche reduzierte Form« betrachtet und den Körper bewundert, der seinen Zweck in »höchster Vollendung, grausam und effizient« erfüllt, indem er Leben zerstört, desto enger und unlösbarer wird das Band. Und er räsonniert über die Vorteile der Schusswaffe, die es im Gegensatz zu archaischen Messern oder Schwertern gestatten, aus der Distanz zu töten, so dass es sich gar nicht wie Töten anfühlt. Diese Erkenntnis erläutert auch Max Frisch in seinem »Tagebuch 1946-1949«: Er wäre »durchaus imstande«, auf ein modellähnliches Städtchen weit unterhalb seiner Flughöhe »Bomben abzuwerfen«. (Das vollständige Zitat finden Sie .) Doch während es Frisch bei dieser Einsicht schaudert, ist Nishikawas Selbstbewusstsein in seinen Machtfantasien gestärkt. Immerhin findet auch er »ein wenig unheimlich«, »dass Leichtigkeit und Tod zu einem Paar werden konnten«.

Über einem Städtchen, das wie unsere architektonischen Modelle anzusehen ist, entdecke ich unwillkürlich, daß ich durchaus imstande wäre, Bomben abzuwerfen … es juckt einen … Ich meine nur den Unterschied, der darin besteht, ob ich Bomben streue auf ein solches Modell, das da unter den jagenden Wolken liegt, halb rührend, halb langweilig und kleinlich, oder ob ich ebenfalls dort unten stehe, mein Sackmesser öffne und auf einen Menschen zugehe, einen einzigen, dessen Gesicht ich sehen werde, beispielsweise auf einen Mann, der gerade Mist verzettelt, oder auf eine Frau, die strickt, oder auf ein Kind, das barfuß in einem Tümpel steht und heult, weil sein papiernes Schifflein nicht mehr schwimmt.

In lakonisch-nüchternem Berichtston erzählt Nishikawa seinen Werdegang im unwiderstehlichen Sog seiner Faszination. Im Alltag muss er sich beherrschen, denn sein Verhalten und Zeugenaussagen machen ihn der Polizei, die den Mord im Park aufklären muss, verdächtig. Er muss sich bemühen, seine Geheimnisse zu verbergen – den Besitz der Waffe, seine Abhängigkeit von diesem Gegenstand, seine Experimente, seine Euphorie dabei, seine immer drängenderen Wünsche. Hellsichtig analysiert er, was mit ihm unter dem Einfluss des Revolvers, den er gern an seinem Körper spürt, geschieht, wie seine Begierden, zu schießen, zu verletzen, zu töten, überhand nehmen, wie das Leid, das er verursacht, ihn nicht anrührt. Immer wieder spielt ihm das Leben Bälle zu, die seine Fantasien beflügeln und ihm Anlässe bieten, sich ihrer Realisierung anzunähern. Zu verfolgen, wie er sich dann entscheidet und warum, das ist spannend wie ein Krimi.

· Herkunft:

· Herkunft: