Zarte Liebe in einem Inferno

Max ist zwanzig Jahre alt und hungrig nach Bildung. Er liebt Bücher, verschlingt Reclamheftchen, lernt mit den Klassikern, Jean Paul und Fontane. Gern hätte er Medizin studiert, aber ihm fehlt die Voraussetzung: der höhere Schulabschluss. Sein Vater muss als Maurerpolier eine Familie mit elf hungrigen Kindermäulern stopfen, da bleibt nichts übrig für die Zukunftsinvestition Schule. Max kann stolz und glücklich sein, dass ihm eine Lehre als Drogist ermöglicht wurde, das geht doch schon in die richtige Richtung.

Seit zwei Jahren tobt der Erste Weltkrieg in Europa. Der Enthusiasmus seiner Anfänge ist verflogen, jetzt hört man nur noch Ungeheuerliches aus dem Westen. Max meldet sich freiwillig zum Sanitätsdienst. Er hofft wohl, auf diesem Weg seinem Lebensziel doch noch näher zu kommen. Nachdem er eine Zeitlang als Pfleger in einer Nervenheilanstalt gearbeitet hat, kommt im Sommer 1916 der Einsatzbefehl für die Westfront – für Max »eine Art der Befreiung«. Eine groteske Fehleinschätzung, wie sich schnell erweist.

In einem »Krieg mit den technisch vollkommensten Mitteln und den neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften« leben und sterben die Menschen in einer Hölle. »Myriaden von Männern« werden in dem von Menschen entfachten »Glutofen« (Lloyd George) verfeuert, sterben einen sinnlosen, qualvollen Tod. Als Krankenträger holt Max scharenweise lebendig begrabene, auf grauenvolle Weise verstümmelte Kameraden aus den vermeintlich sicheren Unterständen und Schützengräben, klaubt menschliche Überreste auf, die »blutend im Drahtverhau« hängen. Unterschiedslos geraten auch die Sanitäter unter heftigen Granatenbeschuss – das rote Kreuz auf ihrer Uniform schützt sie nicht. Alle kämpfen nicht nur gegen ihre menschlichen Feinde, sondern auch gegen »Flöhe, Läuse, Kälte, Schlamm und Angst«.

Max schreibt all das Grauen des primitiven Überlebenskampfes in Heften nieder, Illustrationen dazu sammelt er wegen des Papiermangels in seinem Kopf, so »wie Siebenkäs, der sich aus Armut seine Bücher selbst schrieb«. In Mengen liegen allerdings absurd frohgemute Ansichtskarten für die Lieben in der Heimat bereit. Rotbackige Kinder mit Pickelhauben, Bajonett und Holzpferdchen eskortieren darauf den gefangenen Feind übers Gelände und entbieten »Herzliche Ostergrüße«. Auf die leeren Rückseiten skizziert Max mit Bleistift und Kreide die grausame Realität, wie sie ihm täglich begegnet. Erst sein Vertrauter, der Berliner Maler und Bohèmien Bruno, warnt ihn, dass ihn sein subversives Tun in Schwierigkeiten bringen könne, zumal er ohnehin umtriebiger ist als nötig. Wehe, wenn er bei seinen heimlichen Exkursionen erwischt würde.

Die Autorin Irene Ruttmann, 1933 in Dresden geboren, hat als Kind oft beobachtet, wie ihr Vater Max – inzwischen Berufsschullehrer – sich an seinem Schreibtisch daran machte, seine Memoiren niederzuschreiben und die Versuche bald wieder verwarf. Erst lange nach seinem Tod wagte sie, die »abgegriffenen schwarzen Notizbücher, von einem Gummi zusammengehalten,« aus der Schublade hervorzuholen und darin zu lesen. Zu Beginn ihres jetzt bei Zsolnay erschienenen Romans berichtet sie sanft, wie es dazu kam, zitiert Sätze, kurze Passagen aus den ersten Seiten der Tagebücher, stellt Mutmaßungen beim Durchblättern an, nimmt sich selbst immer weiter zurück und lässt den Vater schließlich ungestört aus seinen Notizen sprechen. Erst hundert Seiten später, als die Aufzeichnungen Ende Februar 1917 abbrechen, greift sie erneut kommentierend, fortführend und abschließend ein.

Das Bemerkenswerte an diesem schönen, schlichten, melancholischen Buch, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt, sind jedoch nicht die Kriegsgräuel. Die protokolliert Max gänzlich unemotional, in knappem Satzbau und einem Stil, der in seiner ungekünstelten Direktheit an Wolfgang Borchert erinnert. Im Zentrum steht vielmehr eine geheimnisvolle Liebesgeschichte, die sich inmitten der Grausamkeiten, des Leides und der Angst vollzieht und bei deren Erzählung auch sein Stil gelöster, freier und eine Spur poetisch wird.

Als viele Soldaten von Bauchkrämpfen gequält werden, macht sich Max auf die Suche nach einem Heilmittel. Die Apotheke des nahegelegenen Dorfes ist verlassen und verrammelt wie alle Häuser des menschenleeren Ortes. Aus seinen Studien in Naturkundebüchern weiß Max, dass Salbei helfen würde. Doch ehe er durch das offen stehende Tor eines üppigen Gartens eintreten und nach Heilpflanzen Ausschau halten kann, hält ihn ein junges Mädchen mit klarer Stimme und unmissverständlicher Geste von seinem Vorhaben ab. Max ist geblendet von der weiß gekälkten Wand, vor der sie auf einer Bank in der Sonne sitzt. Nur das leuchtende Rot ihrer Jacke – ganz anders als das Blutrot, das seinen Alltag färbt – sticht hervor. Irgendwie verständigt man sich, und am Ende der ersten unbeholfenen Begegnung trägt Max, »Merci« und »Au revoir« im Ohr, einen vom Feind geschenkten Strauß Salbei in seinen Unterstand.

Schon am nächsten Tag muss Max Nachschub holen. Da kreisen all seine Gedanken und Träume bereits um das Mädchen Adèle. Die beiden beherrschen nicht die Sprache des anderen, aber ihre Gesten, Berührungen, Zärtlichkeiten bedürfen keiner Worte. Sie wissen nichts voneinander, haben aber keine Zeit zu verlieren. Ohne sich einander erklären zu müssen, genießen sie einander auf unbekümmerte Weise. »Bon« ist das Wort, das Max mit Adèle verbindet. Obwohl sie wissen, dass der Krieg nicht an ihrer Türe innehält, keine Rücksicht auf ihre unschuldige Liebe nimmt, verabschieden sie sich beharrlich mit einem »À demain«, räumen allenfalls »ou après demain« ein.

Nach dem fünften Treffen wird Max Ruttmann im Februar 1917 zweitausend Kilometer nach Osten versetzt – »sinnloses hin und her Transportiertwerden zum Zwecke des Sterbens«. Er wird Adèle nicht wiedersehen. Doch ein schlichtes, daumengroßes Porzellanväschen mit zartem Blumendekor im Bücherschrank der Familie ist ihm sein Leben lang kostbar.

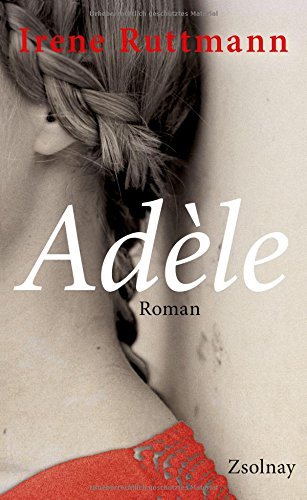

Irene Ruttmanns Roman »Adèle« kommt ebenso unscheinbar daher. Mit seinem stillen Titel, dem unvollständigen Frauenporträt, nur einhundertsechzig Seiten dünn und kleinem Format muss man dieses Kleinod schon suchen. Es lohnt sich. Die Empathie zu den Protagonisten entwickelt sich beim Lesen unaufdringlich wie von selber.

· Herkunft:

· Herkunft: