Land der unbegrenzten Gewalt

Der Mythos des Far West hat in James Carlos Blakes Roman »Das Böse im Blut« sein Grab gefunden. In Klassikern wie »Lederstrumpf« geschaffen, verklärt durch unzählige Hollywoodfilme und die gesamte Sparte der Country Music, leben die beliebten Klischees vom Kampf der Pioniere ums Überleben in rauer Natur und von der Zivilisierung des Niemandslandes durch furchtlose, aufrechte Siedler bis heute. Noch weit mehr als ein Jahrhundert später gründen viele Amerikaner ihr Selbstbild auf jene Zeit, als wären sie auf ihren highways noch immer im Planwagen unterwegs, müssten mit ihren pickups Herden zusammentreiben und ihre Familie mit dem Gewehr gegen Grizzlybären verteidigen. Der Slogan »Go West!« kann immer noch Sehnsüchte nach Aufbruch und Freiheit stimulieren. Das Epithet »the land of the free and the home of the brave« wurde damals geboren.

James Carlos Blake legt seine Romanhandlung mitten hinein in diese sagenumwobene Phase amerikanischer Geschichte um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Doch er verklärt nichts, sondern bohrt ganz im Gegenteil seinen Finger in eine klaffende Wunde – denn der »Wilde Westen« nährte sich aus finstersten Quellen: Gewalt, Gesetzlosigkeit, Ausbeutung und Vertreibung. Das »Böse im Blut« möchte offiziell niemand wahrhaben; Blake breitet es aus.

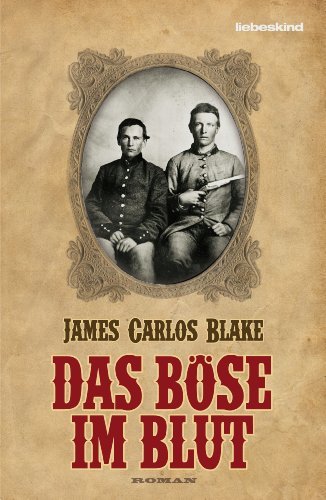

Auf dem Cover schauen uns zwei junge Männer in Uniformjacken mit kaltem, ausdruckslosem Blick direkt in die Augen. Der eine hat den Finger am Abzug seiner Pistole. Es sind hartgesottene Burschen, die Brüder John und der ein Jahr ältere Edward Little. Woher kommt das Böse in ihrem Blut?

Es muss bereits im Blut ihrer Eltern Lilith und Jack gelegen haben. Lilith wuchs im Haus eines Predigers in Florida auf. Dort treibt Jack sie auf, als er auf der Suche nach Land und Frau durchreist. Lilith will schnell weg von hier. Eine Tochter aus frommem Hause, kalkuliert Jack, kann man bedenkenlos mitnehmen. Doch der gute Leumund trügt. Erst ein Dutzend Jahre später und nach der Geburt der drei Kinder erfährt Jack durch einen übers Land tingelnden Hausierer die ehrvernichtende Wahrheit: Die »närrische süße kleine Lily … hat’s immer im Wald getan und bloß ’n halben Dollar verlangt.« Wutentbrannt und unbeeindruckt von der Anwesenheit seines Nachwuchses züchtigt und bestraft der jahrelang hinters Licht Geführte seine Frau, bis ihr Blut mit Tränen vermischt ihren Körper hinabrinnt. Dabei weiß Jack schon länger, dass Lilith selbst nur Opfer ist: Schon ihre Mutter war eine Hure, das Böse »liegt in ihr’m Blut … wie die Mutter, so die Tochter.«

Fortan erlegt sich Lilith eisernes Schweigen auf, dirigiert ihren Haushalt und erzieht ihre Kinder mit Gesten und Blicken. Jack betrinkt sich oft, verhärtet, führt ein brutales Regiment. Schon frühzeitig hat er die Söhne auf seine Art Mores gelehrt, sie in gefährlichen Faust- und Messerkämpfen gegeneinander ertüchtigt. Der Umgang mit Axt und Gewehr, notwendige Werkzeuge im täglichen Überlebenskampf, fällt ihnen leicht wie ein Kinderspiel. Das einzige Gesetz, das er ihnen eingeimpft hat, ist das des Stärkeren, und seine Konsequenz kennt nur eine Grenze: »Egal, worum ihr kämpft, seid immer bereit, dafür zu sterben.« Hass vergiftet das Haus.

Eines Tages ist Maggie verschwunden. »Daddyjack« jagt ihr die Brüder hinterher. Als die nach Tagen vergeblicher Suche zurückkehren, ist die Blockhütte in Schutt und Asche niedergebrannt. Die misshandelte, völlig abgerissene Mutter wimmert: »Er hat seine eigene Tochter geschändet … er hat sie umgebracht und den Alligatoren zum Fraß vorgeworfen.« Bald taumelt Jack der Gruppe aus dem Wald entgegen, »seine Hose war zwischen den Beinen rot gefärbt«; er feuert auf Lilith, bedroht dann John, bis Edward seine Pistole abdrückt und – »reine Glückssache« – dem Vater »das Gehirn aus dem Schädel« pustet.

Nun müssen die Brüder – gerade einmal sechzehn und siebzehn Jahre alt – schleunigst weg, bevor die Konstabler kommen und sie verhaften. Da ihre Mutter sich mit den Maultieren davongemacht hat, brechen sie zu Fuß auf. Ihr Ziel: Texas, das Traumziel der Einwanderer; demnächst würde es ein neuer Bundesstaat der USA werden, wenn man erst mal die Ansprüche der Mexikaner abgeschmettert hat. Dort wollen die Little-Brüder ein Stück Land erwerben, getreu Daddyjacks Sentenz »Ohne ein Flecken Erde, den er sein Eigen nennen kann, ist ein Mann bloß ’ne Feder im Wind.« Sie durchqueren Alabama, amüsieren sich in New Orleans und erreichen schließlich Corpus Christi, Texas, wo sich die amerikanischen Truppen formieren, um gegen Mexiko zu Felde zu ziehen.

Nach einer brutalen Schlägerei mit Todesfolge in Laredo, der Grenzstadt am Rio Grande, trennen sich die Wege der Brüder. Edward flüchtet in die Missionsstation Bexar in San Antonio, ganz in der Nähe von Alamo, »the Shrine of Texas Liberty«, wo zehn Jahre zuvor (1836) eine heldenhafte Einheit für die Unabhängigkeit der Texaner von Mexiko ihr Leben lassen musste.

John wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Aber die Todesstrafe bleibt ihm erspart, wenn er der Armee beitritt. Dort herrschen freilich unmenschliche Bedingungen, die selbst er kaum erträgt. Katholische Iren wie er – nach Missernten wegen der grassierenden Kartoffelfäule waren Hunderttausende vor dem nackten Hungertod in ihrer Heimat geflohen – gelten bei eingesessenen Amerikanern als Abschaum (»Für Hunde und Iren verboten«); dieselbe Abneigung schlägt auch anderen Einwanderern entgegen. Ohne Ausbildung und Geld bleibt ihnen nichts als der Militärdienst, wo sie zwar jederzeit unterkommen, aber grausam gedemütigt werden.

Vom anderen Ufer des Rio Grande lockt der Feind mit attraktiven Versprechungen für Deserteure: Überläufer zur mexikanischen Armee erhalten Geld, Land und den Offiziersrang. John hat nichts zu verlieren. Also schwimmt er unter schwerem Beschuss hinüber und kämpft fortan in der Spezialeinheit »San Patricios« gegen die Amerikaner.

Inzwischen hat sich Edward einer marodierenden Bande angeschlossen. Sie betätigen sich als Kopfgeldjäger für den Gouverneur des Staates Coahuila und metzeln systematisch alles nieder, was indianisch ist. Schon ihr Aussehen – »noch primitiver … als ihre Pferde« – kündet von ihrer Lebensart: »Gürtel aus Menschenhaut und Ketten, an denen Goldzähne, Abzugfinger und Ohren baumelten, verschrumpelt und schwarz, wie aneinandergereihte Trockenfrüchte«. Später werden sie für infame Täuschungsmanöver der mexikanischen Militärstrategie eingesetzt, und in einem verwirrenden Vexierspiel treffen die Brüder in der entscheidenden Schlacht bei Churubusco wieder aufeinander: »gleiches Blut findet sich immer.«

»Das Böse im Blut« ist, wie der Roman schonungslos ausmalt, kein familiäres Phänomen der Littles, sondern ein Symptom der unruhigen Zeit, des wilden Landes und seiner wurzellosen, zivilisationsfreien Bewohner.

Selbst John und Edward, bereits durch ihre Erziehung verroht, sind nicht hinreichend gefeit gegen das, was ihnen auf ihrer Odyssee entgegenschlägt. Wo keinerlei schützendes Recht das Zusammenleben der Menschen regelt, gilt ein grausames »Naturgesetz: die Stärkeren töteten und fraßen die Schwächeren, und die Allerschwächsten fraßen von den Resten.« Nur der überlebt den Tag, der schneller, stärker, rücksichtsloser, skrupelloser ist als die anderen, der nicht eine Sekunde fackelt, ehe er losschlägt. Jede nichtige Reiberei um ein Pokerspiel, ein Maultier, eine Schuld, eine Hure, einen scheelen Blick kann zu Prügeleien führen, in deren Verlauf man Zähne, Ohren und noch ganz andere Körperteile einbüßen kann.

Was beim Militär als ordnungsschaffende Bestrafung deklariert wird, unterscheidet sich nicht von sadistischen Aktionen und gnadenlosen Demütigungen unter Feinden: Man hängt jemanden an den Daumen auf, lässt ihn einen schweren Eisenkragen mit Stacheln tragen, setzt ihn rittlings auf ein Sägeblatt … Frauen, insbesondere Huren, werden hemmungslos missbraucht: »Wenn sie alt genug sind zum Bluten, dann kann man sie auch schlachten.« Noch weniger Achtung erhalten die Ureinwohner, die man wie Tiere jagt und abschlachtet. Was für eine Zeit, in der man eine todbringende Kugel als Gnade des Schicksals begrüßen musste; was für ein Gegensatz zu den heroischen Mythen und hehren Idealen, die später dem »Wilden Westen«, der Frontier, den weißen Siedlern und armen Einwanderern (»huddled masses yearning to breathe free«, aus Emma Lazarus’ »The New Colossus« von 1883) angedichtet wurden!

»Das Böse im Blut« ist wahrlich nichts für zartbesaitete Leser. Vergessen Sie alles, was Sie je an Grausamkeiten gelesen haben – bei James Carlos Blake kommt alles noch viel schlimmer. Sein spannender Western auf historisch verbürgtem Grund gewinnt gerade durch die kompromisslosen Gewaltszenen an Authentizität und vermittelt ein unverstelltes Bild der damaligen Zeit, wie ich es noch nie zuvor gelesen habe. Dabei geht es nicht um Splatter oder Hervorhebung der Gewalt an sich (wie etwa bei Quentin Tarantinos »Django Unchained«), sondern um Entmystifizierung.

Im Übrigen kann der Autor auch ganz anders. Es gibt in diesem Buch wunderbar sensible, zarte Beschreibungen der Landschaften, der Menschen, des Essens. Eine der bezauberndsten Szenen ist die, als Edward die mexikanische Mission Bexar erreicht – ein Feuerwerk aus Sinneseindrücken und Lebensfreude, »wie eine Vision aus einem orientalischen Märchen«.

So grausam sie auch handeln – Edward wird Fachmann im Skalpieren, John Scharfschütze –, sind die Protagonisten doch die Sympathieträger des Romans. Man entwickelt ein gewisses Verständnis für sie: Mit moralischen Bedenken unserer Zeit würden sie keinen Tag überleben. Und natürlich müssen sie hohe Preise zahlen: Schmerzen ertragen, ständig wachsam sein, das allgegenwärtige Risiko eines Totalverlustes ihrer Existenz aushalten, die Albträume durchstehen, in denen ihre Erinnerungen sie überfallen, in denen Daddyjack ihnen begegnet und mit ihnen spricht.

»Das Böse im Blut« hat mich tief beeindruckt, wenngleich ich den Roman nicht noch einmal lesen möchte. Ungewöhnlich viele Details hallen nach, lassen mich nicht mehr los.

»In the Rogue Blood«  erschien bereits 1998, wurde aber erst jetzt in einer deutschsprachigen Ausgabe veröffentlicht; die Übersetzung besorgte Matthias Müller.

erschien bereits 1998, wurde aber erst jetzt in einer deutschsprachigen Ausgabe veröffentlicht; die Übersetzung besorgte Matthias Müller.

Bücher und Musik für Advent und Weihnacht

Bücher und Musik für Advent und Weihnacht

· Herkunft:

· Herkunft: