Helden der Kunst

Selten hat ein kulturelles Ereignis weltweit derartiges Aufsehen erregt wie die Auffindung von weit über tausend Kunstwerken in der unscheinbaren Münchner Wohnung des Herrn Cornelius Gurlitt. Es sind nicht nur die Umstände ihrer bisherigen Lagerung oder ihr schierer Millionenwert, die für Faszination sorgen, sondern auch das Wunder, dass der Menschheit ein verloren geglaubtes Segment europäischer Kulturgeschichte wiedergeschenkt wurde (egal, wie die Fragen nach den Besitzverhältnissen und dem weiteren Verbleib geklärt werden). Und natürlich wird der Blick zurück gerichtet auf zwölf Jahre unserer Geschichte, in denen die Flammen einer verständnislosen Ideologie oder eines blind wütenden Krieges ebendiesen Schatz hätten vernichten können.

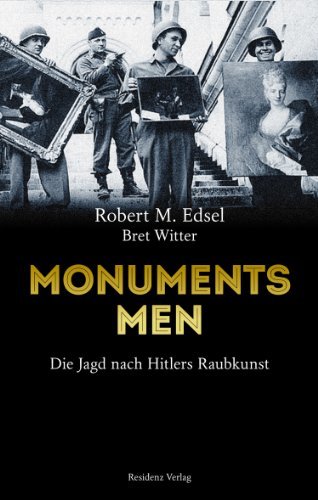

Dabei sind die Bilder des Herrn Gurlitt natürlich nicht die einzigen, die die Wirren und wahnsinnigen Zerstörungen des Krieges überstanden haben. Beinahe sieben Jahrzehnte nach Kriegsende ist fast vergessen, dass um die bildenden Künste erbitterte Schlachten ausgetragen worden waren. Wie in allen Kriegen raubten die einen, um Kunst zu besitzen oder für immer zu zerstören, andere versuchten sie vor Kampfhandlungen, Plünderern und Bomben aus allen Lagern zu retten und zu schützen. Von Letzteren hauptsächlich erzählt Robert M. Edsel (mit Bret Witter) in diesem Buch, das in den USA bereits im Herbst 2009 erschien, seit Januar 2013 in der Übersetzung von Hans Freundl auf Deutsch vorliegt und durch die Sensationsmeldungen um die Gurlitt-Sammlung ungeahnte Aktualität gewonnen hat.

Nach dem Verkauf seiner im Öl- und Gas-Explorationsgeschäft höchst erfolgreichen Firma erarbeitete sich Robert M. Edsel über etwa fünfzehn Jahre hinweg einen guten Ruf als Hobbyhistoriker auf dem Gebiet des Umgangs mit Kunst im Zweiten Weltkrieg. Für dieses Buch recherchierte er seit 2007 systematisch, sprach mit siebzehn Veteranen und anderen Zeitzeugen, las Tagebuchaufzeichnungen, Briefwechsel, Kriegsdokumente und vieles mehr. Dann bereitete er das Material mit seinem Co-Autor Bret Witter szenisch auf, würzte es mit Dialogen (»,Also gut‹, knurrte er. ›Fahren Sie.‹«), reicherte es mit Personenporträts, Fotoseiten, Briefauszügen, Tagebuchaufzeichnungen und anderen Dokumenten an, so dass eine attraktive, spannend zu lesende späte Hommage an die Helden einer guten Sache entstand.

Auf Initiative von Präsident Franklin D. Roosevelt begründeten die USA und Großbritannien 1943 ein gemeinsames Projekt »for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas«, aus dem die Sondereinheit »Monuments, Fine Arts, and Archives Section« (MFAA) hervorging. Deren Mitarbeiter nannte man salopp die »Monuments Men«. Sie waren eine kleine Truppe qualifizierter Freiwilliger, wie Restauratoren, Kuratoren, Archivare, Architekturexperten, von denen die meisten aus den USA stammten; auch Briten, Franzosen und deutsche Emigranten waren dabei. Dieser Gruppe von »ungefähr 350 Männern und Frauen aus 13 Ländern« verdanken wir, dass wir uns noch heute an einem reichen Schatz europäischer Kulturgüter erfreuen können.

Als die Alliierten am D-Day (6. Juni 1944) in der Normandie an Land gehen, sind bereits etwa zwölf Monuments Men mit von der Partie. Einer davon ist Leutnant James Rorimer (39), Kurator des New Yorker Metropolitan Museum of Art, Experte für mittelalterliche Kunst und des Französischen mächtig. Er soll die Gegend am Frontverlauf nach schützenswerten Kulturdenkmälern durchkämmen, deren Beschädigungen dokumentieren, zu schonende Gebäude in einer List für die Militärs erfassen und sie vor Zerstörung und Plünderung sichern (etwa durch »Zutritt verboten!«-Schilder).

Ohnehin schon ein Unterfangen wie »Wein mit einem zerbrochenen Fass aufzusammeln«, ist Rorimers Aufgabe natürlich lebensgefährlich, denn um ihn herum toben die Bombardements der Alliierten und die erbitterte Gegenoffensive der deutschen Truppen. In diesem Umfeld sind die Bedingungen eines Monument Man denkbar schlecht: Er ist auf sich allein gestellt, unbewaffnet, ohne Auto, ohne Funkgerät, ohne Kamera. Außerdem rangieren die Monuments Men in der militärischen Hierarchie ganz unten; sie sind »reine Beobachter« ohne Machtbefugnisse. Wenn es hart auf hart kommt, können sie, um einen kulturellen Schaden abzuwenden, dem Befehlshaber lediglich die Kopie von »Eisenhowers Proklamation über den Umgang mit Kulturgütern im Krieg« vorhalten.

Während die Alliierten sich mühsam bis zu den Ardennen durchkämpfen und die Deutschen nach Osten abdrängen, schaffen letztere alles Wertvolle heim ins Reich. Rorimer und seine Kollegen können nur machtlos zuschauen, wie dazu auch Lastwagen des Roten Kreuzes missbraucht werden.

Selbst in diesem Stadium hielt die nationalsozialistische Führungsclique noch unvermindert an Hitlers Großprojekten für die Zeit nach dem ›Endsieg‹ fest, wie etwa dem eines gewaltigen Kunstmuseums in Linz. Dafür hatte man ganz Europa systematisch geplündert, »mehr als fünf Millionen Kunstobjekte« abgeräumt und in deutschen Tunnelanlagen, Salzbergwerken, Klöstern und Schlössern versteckt und gesichert.

Damit verlagert sich die Aufgabe der Monuments Men, je weiter das Kampfgeschehen auf deutschem Boden vorrückt. Nun gilt es, die Wege zu verfolgen, die geraubte Kunstwerke genommen haben, und die Verstecke aufzuspüren. Die Suche nach der Brügger Madonna oder dem Genter Flügelaltar gleicht der nach der Nadel im Heuhaufen.

Es ist unglaublich zu lesen, welche Objekte wo und wie lagerten, wie sie dorthin gelangt waren und wie die Monument Men sie aufspürten. Ihre eigenen kühnsten Erwartungen wurden übertroffen. Als sie in einem Bergwerk bei Merkers (Thüringen) einen gigantischen Schatz auffanden, reisten sogar die drei US-Generäle Bradley, Patton und Eisenhower an, um ihn in Augenschein zu nehmen.

Doch dann begann ein erneuter Wettlauf mit der Zeit. Vor der Einrichtung der sowjetischen Besatzungszone (laut Beschluss der Konferenz von Jalta vom Februar 1945) sollten die gehorteten Kulturgüter nun aus diesem Gebiet herausgeschafft werden. Dieser Herausforderung stellte sich Oberleutnant George Stout (47). Unter seiner Leitung setzte sich ein unermesslich wertvoller »Kunstkonvoi … aus 32 Zehntonnern mit einer motorisierten Infanterieeskorte und Fliegerschutz« Richtung Frankfurt am Main in Bewegung.

Der Wettlauf gegen die Zeit währte bis zum Kriegsende und darüber hinaus. Denn am 19. März 1945 verfügte Adolf Hitler, dass die heranrückenden alliierten Truppen nichts als verbrannte Erde vorfinden dürften (»Nerobefehl«). Würde er vor Ort wirklich umgesetzt werden? Galt er auch für Hitlers Kunstsammlung, versteckt im Bergwerk Altaussee? Würden führertreue Wahnsinnige ihn womöglich selbst über Hitlers Tod und die Kapitulation hinaus auszuführen versuchen?

»Helden der Zivilisation« betitelt der Autor sein letztes Kapitel, in dem er die Arbeit der Monument Men resümiert. Niemals zuvor war jemand in einen Krieg gezogen, um »die Kultur des Feindes zu schützen, das eigene Leben und das Leben anderer zu riskieren, um sie zu retten, um sie ihm zurückzugeben, wenn der Krieg gewonnen war.« Die Monument Men hatten »allein in Süddeutschland mehr als tausend Depots [und] Millionen Kunstwerke« entdeckt, die noch sechs Jahre nach dem Krieg inventarisiert, katalogisiert, archiviert und vor allem den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden mussten (soweit das damals bereits möglich war). Der Louvre und viele andere Museen wären heute bedeutungslos ohne den Einsatz dieser Männer und Frauen. Dennoch erfuhren sie wenig bis gar keine Anerkennung von Seiten der »Kunstgemeinde«, und heute sind sie fast völlig vergessen.

War ihr Einsatz zur Rettung von Kunstwerken nicht moralisch fragwürdig, wenn sie doch auch hätten helfen können, menschliches Leid zu verhindern oder zu lindern? George Stout, der oberste Monuments Man, stellte dazu eine Gegenfrage: »Was ist, wenn wir den Krieg gewinnen, aber die letzten 500 Jahre unserer Kulturgeschichte verlieren?«

Eine streng wissenschaftliche, differenzierte Abhandlung hatte Autor Robert M. Edsel nicht im Sinn. Sein Buch ist detailreich, unterhaltsam und spannend, aber einseitig und theatralisch. Neben den unbestreitbar großartigen Verdiensten und abenteuerlichen Bravourstücken seiner »unbekannten Helden«, die »die Welt retteten«, finden andere keine würdigende Erwähnung. Bereits im reißerischen Originaltitel schwingt Pathos mit: »Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History«  .

.

Das sind Stoffe, wie Hollywood sie liebt und zügig in bewegende Bilder umsetzt – dramatisch, reich an Identifikationsfiguren, klarer Sieg der Guten über die Bösen. Kein Geringerer als George Clooney hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und die Rolle des George Stout gespielt; ihm sekundieren Matt Damon (als James Rorimer) und Cate Blanchett. Die deutsch-amerikanische Koproduktion »The Monuments Men« wurde im Frühsommer 2013 in Berlin und Babelsberg gedreht und feiert ihre Welturaufführung bei der Berlinale im Februar 2014. Am 20. Februar 2014 kommt der Film dann in unsere Kinos (»Monuments Men – Ungewöhnliche Helden«).

Robert M. Edsel hat schon im Juli 2013 einen Nachfolgeband vorgelegt: »Saving Italy: The Race to Rescue a Nation’s Treasures from the Nazis«  . Ob George Clooney schon am Drehbuch feilt?

. Ob George Clooney schon am Drehbuch feilt?

Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Winter 2013/2014 aufgenommen.

· Herkunft:

· Herkunft: