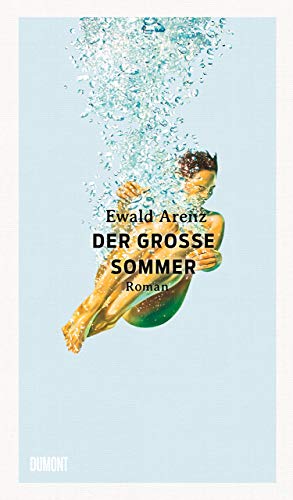

Der große Sommer

von Ewald Arenz

Frieder muss die Sommerferien mit Büffeln für die Nachprüfung verbringen, und das auch noch im Hause des gestrengen Großvaters. Für die Entdeckung der Liebe und anderer Probleme bleibt ihm gerade noch genug Zeit.

Was Liebe ist, was Liebe kann, was Liebe tut

Die Achtzigerjahre waren eine politisch bewegte Zeit voller Aktivismus, Innovation, Ängsten und Provokationen des Etablierten. Tausende formieren sich, um gegen Atomkraft und gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen zu demonstrieren, Umwelt- und Friedensbewegungen werden gegründet, schließlich sogar eine neue Partei: die »Grünen«. Im Jahr 1981 erlebt der sechzehnjährige Friedrich Büchner, genannt Frieder, einen einzigartigen, einen »unwiederbringlichen« Sommer. Die Zeit der Kindheit geht zu Ende. Er findet die Liebe und verliert seine körperliche Unschuld. Zum ersten Mal wird er mit der Vergangenheit seiner Familie konfrontiert, die in die NS-Zeit führt. Das bisher sorglose, leichte Leben erhält ernste Inhalte, fordert gravierende Entscheidungen.

Die Handlung beginnt in einer Lateinstunde am Gymnasium. Der Lehrer hat die fertig korrigierte Klassenarbeit dabei. Noch ehe er die Hefte verteilt, schwant Frieder, unserem Ich-Erzähler, dass sich gleich seine schlimmsten Befürchtungen bestätigen werden. Zum Mathe-Untergang (ein »Marianengraben«) tritt das »Ungenügend« in Latein, und das bedeutet »nicht versetzt«, im Fall Frieders, der bereits zuvor eine Klasse wiederholen musste, jedoch noch Übleres: Er muss das Gymnasium endgültig verlassen. Seine einzige und letzte Chance, dies zu verhindern, ist, die bevorstehenden sechs Wochen der Sommerferien mit Büffeln, Büffeln und Büffeln zu verbringen, um dann hoffentlich die Nachprüfung zu bestehen.

Damit hat er eine schwere Zeit der Selbstdisziplin vor sich, denn Friedrichs Familie ist ein turbulentes Tollhaus. Zwei sehr unterschiedlich tickende Elternteile, sechs Kinder, zwei Hunde und zwei Katzen bevölkern eine kleine Wohnung. Hier abzuschalten, seine Ruhe zu finden, »wenn man gerade ein einzelner Mensch sein wollte«, ist unmöglich. Deswegen geht Frieder nach Schulschluss gern ins Freibad, selbst bei strömendem Regen. Dort genießt er das Schwimmen für sich allein und den entspannten Bademeister, mit dem er eine ganz persönliche Abmachung wegen des Sprungturms hat. Denn er will in diesem Sommer den Sprung vom »Zehner« wagen. »Dreier« und »Fünfer« hat er schon geschafft, heute ist der »Siebeneinhalber« zu bezwingen, aber er zögert noch. Da brechen in seine Seele ungekannte Eindrücke ein: ein »flaschengrüner Badeanzug, dunkle Haare … extrem hübsch … Beate … grüne Augen«.

Friedrich ist in seinen Gedanken noch ganz vom gerade Erblickten und Erlebten erfüllt, da holt ihn die Mutter zu Hause in die harte Realität zurück. Die Eltern fahren mit den vier kleinsten Geschwistern in den Urlaub, während Alma, die ein Jahr Ältere, und Frieder zu Hause bleiben. Alma wird ein Praktikum im Altenheim machen und im Schwesternheim wohnen, Frieder zum Großvater umquartiert. Die Aussicht ist schrecklich, doch jeglicher Widerstand sinnlos.

Mutters Stiefvater, der Bakteriologe Professor Dr. Walther Schäfer, ist ein gefühlskalter, egozentrischer, jedermann Angst einflößender Tyrann, »den ich siezen musste, bis ich zehn war«. Er beginnt jeden Tag mit einem eiskalten Bad, hat auch jede andere Nuance seines Lebens unter straffer Kontrolle und ist im Übrigen ebenso streng gegen sich wie alle anderen. Was er sich selbst abverlangt, fordert er in gleicher Weise von all denen, die ihn umgeben. So steht fest: Friedrich wird für sechs lange Wochen des Morgens konzentriert lernen, später im Labor des Großvaters gegen Bezahlung weiterarbeiten.

Da bleibt dem Jungen wenig Zeit, sich mit seiner Schwester Alma, dem Schulfreund Johann und seiner zart aufflackernden Liebschaft Beate zu treffen. Dann aber geht die Post ab. Das Vierblättrige Kleeblatt hat den Kopf voller Flausen. Man grüßt sich bei erhobener Faust mit »Rotfront«, raucht, trinkt in Marmeladengläsern abgefüllten Whiskey, steigt Nachts ins Schwimmbad, beschädigt in einer Sandgrube einen Bagger. Derlei Mutproben können weder unentdeckt noch folgenlos bleiben.

Was Frieders Beziehungen angeht, komplizieren sich die Dinge rasch. Ein Missverständnis, eine falsche Behauptung verletzt Beate, so dass sie sich verschließt. Friedrich steckt voller Selbstzweifel und weiß nicht recht, ob ihm schon die große Liebe begegnet ist, um die er kämpfen sollte, und natürlich fällt es ihm unter diesen Umständen noch schwerer, sich aufs Lernen zu konzentrieren.

Ein weiterer Fauxpas unterläuft ihm ausgerechnet mit seiner geliebten, einfühlsamen und fürsorglichen Großmutter Nana, die in einer separaten Wohnung im Hause wohnt. Er hat ihre Tagebücher entdeckt und heimlich gelesen, was Nana schwer verletzt hat. Aus ihren Aufzeichnungen hat er erfahren, wie sie mit ihrer kleinen Tochter (Friedrichs Mutter) aus Ostpreußen fliehen musste, erkrankte und in einem Lazarett ihrer großen Liebe begegnete – dem Großvater. Die Diskrepanz zwischen der ergreifenden fernen Vorgeschichte und der kalten aktuellen Realität, die er erlebt, beschäftigt den pubertierenden Jungen. Wie kann das Leben der Eheleute in getrennten Wohnungen unter einem Dach und mit starrem Reglement auf Liebe fußen? Bis die Großmutter die Fragen ihres Enkels zu beantworten in der Lage ist, braucht sie eine Zeit des Schweigens, um ihre Verletzung heilen zu lassen.

So wächst der zeitweise recht leicht dahinplätschernde Roman einer Jugend in den Achtzigerjahren an seinen ernsten Inhalten. Die kündigt bereits ein Einschub vor dem zweiten Kapitel an. Da sieht sich der erwachsene Friedrich auf einem Friedhof recht verloren nach einem Grab um, das ein Geheimnis birgt. Der stille Ort löst beim Ich-Erzähler gemischte Gefühle aus: ein bisschen Trauer, ein bisschen Nostalgie, und so setzt im Rückblick seine Erzählung ein.

Das Thema von Ewald Arenz’ Roman ist weit verbreitet und immer wieder beliebt. In der Übergangszeit zwischen Kindheit und Erwachsensein spielen die Gefühle verrückt, das Gehirn weiß die vielfältigen Veränderungen des Körpers und der Emotionen noch nicht zu verarbeiten. Aller Orten spürt der Protagonist, dass die Leichtigkeit des Seins vorbei und er im Ernst des Lebens angekommen ist. Um seine Ratlosigkeit zu kaschieren, ist er darauf bedacht, nach außen möglichst cool zu wirken, während in seinem Inneren Hoffnung, Verwirrungen, Enttäuschung, Liebe, Freundschaft und Trauer durcheinander wirbeln. All dies begegnet Frieder erstmals und intensiv, routinierten Lesern aber hier in eher geläufiger Form. Leider stoßen dabei auch manch abgedroschene Sätze auf (»Gegen die Liebe kannst Du nichts machen«).

Was den Roman lesenswert macht, ist – neben seinem eingängigen, unterhaltsamen Stil –, dass der Autor seinem eher durchschnittlichen bzw. noch ungeformten Ich-Erzähler einige interessant profilierte Figuren an die Seite stellt. Insbesondere enthüllen die außergewöhnlichen Großeltern in Frieders Augen erst mit der Zeit die verborgenen, unerwarteten Seiten ihres Wesens. Dass die Phase der Pubertät keineswegs immer zu einer glücklichen Reifung führt, zeigt uns das Schicksal Johanns. In Schulzeiten wusste man nicht so recht, ob man den Jungen aus reichem Banker-Haushalt mit seiner absonderlichen Suche nach der »längsten Zahl der Welt« für begabt, besonders oder bescheuert halten sollte. Obwohl er für seinen Vater nie viel übrig hatte, zieht dessen früher Herztod Johann den Boden unter den Füßen weg.

· Herkunft:

· Herkunft: