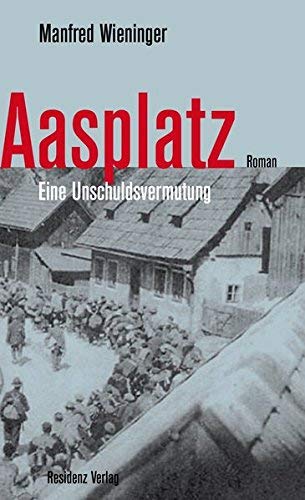

Aasplatz: Eine Unschuldsvermutung

von Manfred Wieninger

Kriminal-Bezirksinspektor Landauer muss in den Sechzigerjahren in der österreichischen Provinz das Massaker an neunundzwanzig ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern aufklären. Aber ach, die Zeit vor dem Frühsommer 1945 ist so transparent wie Buttermilch. Autor Wieninger stocherte fleißig darin herum und förderte mehr Klarheiten zutage, als den meisten lieb ist.

Ein Inspektor kommt

Zum Glück fürs schlechte Gewissen kommt die Wahrheit, anders als der Volksmund behauptet, nicht immer ans Licht. Aber selbst wenn Taten und Täter bestens bekannt werden, brauchen sich die Schuldigen keine Sorgen zu machen, solange wichtige Kreise über allem eine Wolldecke gnädigen Vergessens ausbreiten. Und im Falle von Verbrechen vor dem Frühsommer 1945 mag »die Öffentlichkeit« eh nichts mehr davon hören. Schließlich hatte sich der junge Staat Österreich in seinem Gründungsdokument (»Staatsvertrag«) von 1955 zur Opfernation erklärt und sich somit in Gänze hochoffiziell generalentlastet. In der Folge haben österreichische Gerichte sogar rechtskräftige Urteile rückwirkend wegen Nichtigkeit oder ähnlicher Gründe aufgehoben und die verurteilten Täter auf freien Fuß gesetzt.

Nun wagt es der österreichische Autor Manfred Wieninger, wie eine Motte ein Löchlein durch die Wolldecke zu fressen, und öffnet damit eine Büchse der Pandora. Da hat eine gewisse Anna Koinegg im August 1945 ein uneheliches Kind von einem gewissen Theodor Amlinger geboren. Zwölf Jahre später erstattete sie Anzeige gegen ihn, weil sie um ihr Sorgerecht fürchtete. Das alles passierte in Jennersdorf, einem erzkonservativen Kaff dicht an der ungarischen Grenze, wo es am »Aasplatz«, einer Müllhalde, »so infernalisch [stinkt wie] nicht einmal ein Teufelsfurz«. Brisanz gewann die Angelegenheit nur, weil Frau Koinegg quasi nebenbei klarstellte (und der Polizeiposten von Jennersdorf pflichtgemäß protokollierte), dass der Kindsvater anno ‘45 anders als seine SS-Kollegen stocknüchtern war, als sie ihrem Befehl nachkamen, neunundzwanzig ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter zu erschießen. Diese waren wie Hunderttausende Leidensgenossen interniert, um Hitlers so gigantischen wie völlig sinnlosen »Ostwall« gegen die Rote Armee zu errichten, und wegen »Ansteckungsgefahr« ausgesondert worden.

Die Akte von 1957 wurde zwar wie viele andere erst einmal »schubladisiert«, gelangte aber in den Sechzigerjahren durch Zufall in den Apparat der »Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen« in Ludwigsburg, Baden-Württemberg, und zum österreichischen Pendant beim Wiener Innenministerium. Nun musste der Fall des Massakers und die Verantwortung der Täter ordnungsgemäß untersucht werden. Aus Wien wurde zu diesem Zweck der Kriminal-Bezirksinspektor Hans Landauer (Sozialdemokrat, Spanien-Kämpfer, KZ-Insasse) nach Jennersdorf entsandt. »Mit einer Romanfigur wie dem Landauer könnte man als Autor schon seine Freude haben. Da könnte man viel erzählen«, räumt der Autor ein, berichtet und erzählt dann auch ausgiebig von dessen Arbeit und Erkenntnissen, und am Ende hat Manfred Wieninger vor unseren Augen ein unglaublich detailliertes, nuancenreiches und lebhaftes Bild aller betroffenen Charaktere, ihrer Handlungen, ihrer Vergangenheit und Zukunft entwickelt.

Weit über zehn Jahre hin sammelte Wieninger unzählige Dokumente zum Massaker von Jennersdorf, strukturierte sie nun sinnvoll, fügte ein paar fiktionale Elemente hinzu (Eigenschaften, Dialoge, Szenen … »Erzähler dürfen so etwas«) und gestaltete daraus eine Mischung aus Dokumentation, Bericht und Erzählung, die ein gewitzter Autor-Erzähler freiweg kommentiert (einschließlich seiner eigenen Rolle als »vernunftbegabter Autor«).

Mindestens ein Viertel des Buches nehmen Originalzitate aus Akten, Protokollen etc. ein (durch Kursivdruck deutlich identifizierbar). Obwohl sie vielfach eine klare Sprache sprechen, beschränkt sich Wieninger auf die Funktion eines investigativen Beobachters (allenfalls indirekten Anklägers). Denn es bleiben Lücken, Ungenauigkeiten (das »klassische Hörensagen«), Widersprüche in den Dokumenten, die er nicht ignorieren will und darf. Ihm ist klar, dass das Eis, auf dem er agiert, bisweilen dünn werden kann. Er hat deshalb nicht nur sicherheitshalber eine umfangreiche »teure Rechtsschutzversicherung« abgeschlossen, sondern betont auch gleich im Titel und immer wieder, dass selbstverständlich für jeden Verdächtigen die Unschuldsvermutung gilt, so lange niemand in dieser Sache rechtskräftig verurteilt wurde. Das aber wird in Österreich niemals mehr geschehen, selbst wenn die Aktenlage eine Schuld nachweisen könnte.

Andererseits ist Manfred Wieninger ein brillanter Schriftsteller, der das Wort nach Belieben führen kann wie einen Dolch, ein Florett oder ein Henkerschwert. Er kann es satirisch schärfen, witzig-leicht zuspitzen, sarkastisch zuschlagen oder verdeckt wirken lassen. »Aasplatz« ist ein Meisterstück. Oberflächlich hat der Autor aus vielen Sachtextschnipseln eine erschütternde historische Entwicklung rekonstruiert, aber durch die geniale erzählerische Aufbereitung wird daraus ein packender, lange nachwirkender kritischer Roman, der selbst Nazis (ob Alt- oder Neo-) ins Grübeln bringen könnte (wenn sie sowas denn läsen). Sein Trick, seine unschuldige Autorenrolle offen vor sich herzutragen (auch ihm hängt manche Frage Landauers »schon ein bisschen zum Halse heraus […], weil wir sie schon zur Genüge kennen«), mal kokettierend, mal ironisierend, um den unweigerlich zu erwartenden Anfeindungen aus interessierten Kreisen von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist eine witzige, vor allem aber effiziente Spielart verdeckten Schreibens, die bittere Wahrheiten unverfänglich zubereitet. »Manchmal ist dieses Buch eine Zumutung; na ja, genauso wie die Wirklichkeit eben.« Hinter der bisweilen schelmisch dreinschauenden Maske steckt freilich des Autors Rage und Beschämung darüber, wie sich sein Heimatland nach dem Krieg aus der Verantwortung gestohlen hat und offenkundig schuldbehaftete Personen unbehelligt bis an die Schaltstellen von Politik, Wirtschaft und Kultur durchstarten ließ.

Das hat schon der Jennersdorfer Postenkommandant Revierinspektor Hofmann durchschaut, als Frau Anna Koinegg 1957 zwecks Anzeigeerhebung vor ihm erschien. »Gehen S’,« fragt er nach, »wollen Sie sich eine solche Anzeige denn wirklich antun? Sie sind doch eine gescheite Frau! Da kommt doch nichts dabei heraus!«

Recht hatte er – und auch Unrecht. Zumindest ein halbfiktionaler Roman ist herausgekommen, sechzig Jahre später.

· Herkunft:

· Herkunft: