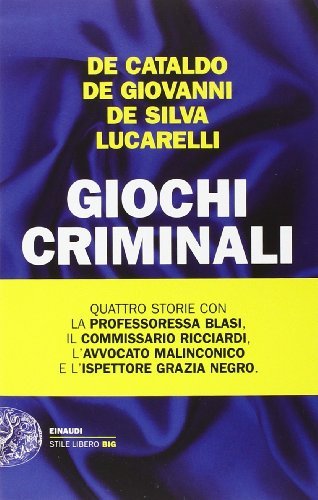

Giochi criminali

von Giancarlo de Cataldo, Maurizio de Giovanni, Diego de Silva, Carlo Lucarelli

Neues Spiel, neues Vergnügen

Jeder kennt sie, und – schlimmer noch – sie kennt jeden, und das in- und auswendig. Denn Emma Blasi ist professoressa di Lettere classiche in pensione. Und vor ihrer cattedra del liceo di Tricase zitterte irgendwann einmal ein jeder, der heute in der Gegend etwas zu sagen hat, ob auf der einen oder der anderen Seite des Gesetzes oder auf dem Grat dazwischen wandelnd. Wegen ihres durchdringenden Blicks und ihrer vernichtenden Urteile nannten sie alle seit eh und je la Medusa.

Privat ist sie seit Längerem mit dem barone Stefano Mallarmé liiert. Für Zärtlichkeiten bevorzugt der dekadente Lebemann zwar junge Männer, teilt aber mit Emma Blasi innige kulturelle Vorlieben, etwa zu den Filmen von Alain Resnais, die die beiden Wort für Wort und inklusive Champagner nachzustellen vermögen.

Leider ist der barone auch ein hemmungsloser Spieler, und zu allem Unglück gewinnt er nie. Als man ihn erhängt auffindet, rücken Emma Blasis Ehemalige mit den unterschiedlichsten Motiven bei ihr an, zumal Mallarmé sie als erede universale eingesetzt hat und sie nun Herrin eines verfallenen Schlosses in bester Lage an der apulischen Ostküste ist.

»Medusa«, die geradlinig und mit nettem Witz erzählte Story von Giancarlo de Cataldo (*1956, Taranto), lebt vom Gegensatz zwischen dem nostalgischen Charme der versnobten Grandseigneurs und den rauen Sitten des Immobiliengewerbes.

»Giochi criminali« versammelt vier Geschichten von Krimi-Schriftstellern, die in Italien äußerst populär sind und deren Bücher als mediterran-leichte Antwort auf das etwas ausgereizte skandinavische Thriller-Konzept gefeiert werden. Der Titel suggeriert Parallelen in den Sujets, aber dann ist die Rolle, die das »Spielen« einnimmt, in jeder Erzählung eine andere. Mal geht jemand an seiner Spielsucht zugrunde, mal setzt eine(r) rein metaphorisch alles auf eine Karte, mal spielen zwei miteinander Katz und Maus, mal findet sich all das in einer Story gebündelt. Jede sticht mit einer anderen Karte.

»Febbre« von Maurizio de Giovanni (*1958, Napoli) ist eine wunderbare Geschichte über den charakterstarken Kommissar Ricciardi im Neapel der Zwanziger Jahre. Die schwarzen Brigaden marschieren und träumen von der Wiederkehr des alten Glanzes vergangener Imperien; jeder, aber auch jeder (außer dem commissario) scheint außerdem besessen vom Lotto, bei dessen hiesiger Variante drei Zahlen zwischen 1 und 91 das armselige irdische Dasein umkrempeln können. Die Seelen Ermordeter, Verunglückter oder zu früh Verstorbener wollen den Hinterbliebenen helfen, so weiß man, und glücklicherweise gibt es Mittelsmänner in der Nachbarschaft (assistiti), die ihre Einflüsterungen hören und die Träume der Lebenden auslegen können. Der berühmteste von ihnen, als Kind erblindet, hilft gern und ohne die Armen dafür zu schröpfen. Praktisch: Er wohnt direkt über einer winzigen ricevitoria del lotto, so dass die frisch Erleuchteten nur die Treppe hinunterzusteigen brauchen und schon ihre Zahlen einschreiben lassen können. Wer also sollte auch nur das geringste Interesse daran gehabt haben, den armen Blinden brutal zu erstechen?

Nach meinem Empfinden ist dies die literarisch stärkste Story: eine schöne Sprache, ein ausgeprägter, ruhiger Stil, dazu überzeugendes Personal (lauter schräge, aber nicht überdrehte Vögel) und ein clever arrangierter Plot. Der commissario (und Ich-Erzähler) ist selber sprachmächtig und beweist Sinn für sprachliche Ästhetik (»Ma l'abitudine che lega la speranza di futuro al sogno è quella che si unisce a un biglietto colorato sul quale sono scarabocchiati tre numeri; un messaggio in bottiglia che il naufrago affida alle onde prima di affogare. E giocano, giocano ...«). Dazu vermittelt die Erzählung unaufdringliche Napoli-Stimmung: palazzi, bassi, vicoli, emozioni, gente ...

Der Titel »Febbre« bezieht sich auf die Obsession des Spielens, die in vielerlei Formulierungen und Bildern großartig vor Augen geführt wird, aber auch auf den Faschismus und auf die Liebe.

Nicht weniger stark, aber ganz anders ist »Patrocinio gratuito« von Diego de Silva (*1964, Napoli). Sein Protagonist und Ich-Erzähler ist das herrlich sarkastische Lästermaul Vincenzo Malinconico, ein junger Anwalt. Ehe er uns in den zu lösenden Fall von Stalking einführt, liefert er uns einen umwerfend komischen Überblick über sämtliche Varianten seiner liebsten Kundschaft: die amici di amici, die sich von ihm eine kurze juristische Beratung wünschen, selbstverständlich ohne Bezahlung. Eine solche ihm unbekannte Party-Bekanntschaft ist es, die ihn innerhalb eines Telefonates restlos einwickelt. Obwohl er sämtliche Tiefs und Tricks durchschaut, die die junge Clelia (oder hieß sie Ofelia? Cordelia? Amelia? ...) aus Senerchia am anderen Ende der Leitung durchspielt (»proseguendo nel suo numero da Rita Hayworth for dummies mi fa cadere una mano su una spalla«), gibt er ihnen hörenden Ohres nach. Aus der umständlichen (weil ja nervlich am Ende) und kapriziösen Darstellung kann er dank gehöriger Eigenleistung (nachfragen, schlussfolgern ...) erkennen, dass die eigenwillige junge Frau von einem Anrufer belästigt wird, der ihr den Schlagerklassiker Parole, parole von Alberto Lupi und Mina vorspielt, vorsummt, vorsäuselt. Kein Problem, so scheint es, für den coolen avvocato. Als das Telefon wieder klingelt, nimmt er ab und hält einfach dagegen: »Ehi, per caso di Mina hai anche Non gioco più?« Aber so einfach ist die Sache nicht ... Eine Story zum Kringeln!

»A Girl Like You« von Carlo Lucarelli (*1960, Parma) setzt, was die Biografie seiner Protagonistin in Bologna angeht, fort, was wir zuletzt in »Il sogno di volare« über sie gelesen haben: L'ispettore Grazia Negro, dell'antimafia, ist mit Zwillingen schwanger, muss sich in den nächsten sechs Monaten unbedingt schonen, wenn endlich alles gut gehen soll, aber sie kann einfach nicht von der Arbeit lassen, so sehr sie ihr blinder Lebensgefährte Simone und ihr Mitarbeiter ispettore capo Matera auch immer wieder warnen. Aber die Serie von Selbstmorden der letzten zwei Jahre ist zu merkwürdig, als dass sie sie einfach ignorieren könnte: Mehr oder weniger hinter dem Rücken der beiden besorgten Männer recherchiert Grazia, was Franchino, den Nachwuchs aus der führenden Mafia-Familie Malapoti, den »assessore regionale, avvocato, cavaliere, già onorevole« Alberto Parmesani und den Drogensüchtigen Massimo Fenati in den Tod getrieben haben mag.

Dank Lucarellis bekanntem multiperspektivem Stil schauen wir Leser in die Abgründe etlicher Familien und erfahren alles, was Grazia Negro auch gern wüsste ...

Die vier Geschichten sind alle keine Thriller, aber interessante Charakterstudien, stilistische Vergnügungen und beste Unterhaltung. Im Übrigen handelt es sich nicht etwa um ein recycling bereits veröffentlichter Produkte, sondern um das Ergebnis der persönlichen Kooperation in der selbstbewussten Garde der etwa fünfzigjährigen italienischen Krimiautoren – eine schöne Idee, wenn so fähige Schriftsteller einander ergänzen und sich doch kompromisslos und deutlich unterscheiden.

Bücher und Musik für Advent und Weihnacht

Bücher und Musik für Advent und Weihnacht

· Herkunft:

· Herkunft: