Die Theologie des Wildschweins

von Gesuino Némus

In einem sardischen Bergdorf wird ein Mann ermordet. Die Aufklärung obliegt dem Carabiniere De Stefani. Dem Piemonteser wird der Zugang zu den eigenwilligen Bewohnern und ihren Mysterien nicht leicht gemacht. Ein erzählerisches Feuerwerk, ein Irrgarten, ein Panoptikum, ein Freitauchgang in Atmosphäre und Kultur Sardiniens.

Niemand weiß etwas

Am 21. Juli 1969 bewegt die ganze Welt nur eines: Wird heute der erste Mensch auf dem Mond landen? Die ganze Welt? Nein! In einem abgelegenen Bergdorf auf Sardinien zelebriert Antoni Esulògu »is lùnis« (den Montag) nun schon zum dritten Mal auf seine Weise. Da lässt sich der Kauz mit einem Rucksack voll rustikalem Proviant und einem Liter Cannonau-Rotwein, dem Lebenselixier der Gegend, vor der Dorfkirche nieder und trällert vergnüglich ein sardisches Bänkellied: »Ich habe Putzus Kumpan gesehen, wie er mit Hacke, Spaten und Gabel einen Graben aushob«. Das seltsame Gebaren gibt nicht nur Don Cossu, dem schlitzohrigen Jesuiten, zu denken, sondern vor allem dem Maresciallo De Stefani.

Der hochgewachsene, agile Carabiniere hat es nicht leicht in Telévras, dem »von Gott und dem Teufel vergessenen Dorf« in der Provinz Ogliastra im Osten Sardiniens, wohin er vier Jahre zuvor aus dem fernen Piemont versetzt worden war. Der Kontrast zwischen den eigenwilligen, gewitzten Einheimischen und dem pflichterfüllten Norditaliener mit seinen klaren Grundsätzen könnte nicht größer sein. Die Leute hier belächeln ihn mehr als dass sie ihn respektieren, zumal er ihnen als hochnäsiger Repräsentant der ungeliebten Savoyer im fernen Turin erscheint.

Maresciallo De Stefani weiß nicht recht, ob er »ins Paradies oder die Hölle« geraten ist. Einerseits liebt er die hier populäre Wildschweinjagd, andererseits ist seine berufliche Bilanz niederschmetternd: Neben zahllosen Handgreiflichkeiten und Viehdiebstählen sowie sieben Suiziden hatte er es mit zwei Entführungen und drei Morden zu tun, doch obwohl eigentlich jeder im Dorf verdächtig war, hatte er keinen Täter überführen können. Und dann gerät er schon aus Prinzip immer wieder mit Don Cossu aneinander. Der Pfarrer hält sämtliche Fäden im Dorf zusammen, nichts geschieht ohne ihn. Er kennt die Sorgen und Nöte von jedem seiner Schäflein und auch ihre Missetaten. Denn in der Gewissheit, dass jedes Geständnis im Beichtstuhl sicher verwahrt ist, erleichtert sich dort mancher von kleiner und großer Schuldenlast. Des Pfarrers beinhart verteidigte Schweigepflicht ist De Stefani ein beständiger Dorn im Auge. Immerhin versucht der Pfarrer, dem Zugereisten verständlich zu machen, wie die dörfliche Gemeinschaft tickt. Wo jeder mit jedem irgendwie verbandelt ist, bleibt sozusagen alles in der Familie. Die geklauten Schafe werden zu Weihnachten oder Ostern bei einem zünftigen Fest in weinseliger Stimmung gemeinsam verschmaust, die Betrügerei ist aufgehoben, die Welt wieder in Ordnung. Hier piemontesische Prinzipien einführen zu wollen ist reine Zeitverschwendung.

Nun hat der Maresciallo mit seinen beiden örtlichen Carabinieri einen neuen Fall an der Backe. Bachisio Trudìno ist verschwunden, aber das interessiert offenbar niemanden, jedenfalls ist »diesen Sarden«, Don Cossu eingeschlossen, keine Andeutung dazu zu entlocken. Wie das hier nicht unüblich ist, wird der bitterarme Familienvater, Entführer, Analphabet und Alkoholiker wohl einfach eine Weile untergetaucht, dabei vielleicht erschossen worden sein. Ob Antoni Esulògus provokantes Lied von »Putzus Kumpan« und seinem Graben ein Nadelstich in der Sache ist? Dorf-Carabiniere Piras, allseits beliebt, weil er vor kleinen und großen Verstößen gern nachsichtig die Augen schließt, weiß, auf welche Abwege die Armut die Leute treibt: Wer als Vorbestrafter spurlos verschwindet, erspart den Hinterbliebenen die Kosten seiner Beerdigung.

Don Cossu hilft der Familie, indem er Bachisios Sohn Matteo im Pfarrhaus einquartiert. Der knapp zwölfjährige Junge erweist sich als hochbegabtes Genie, wie es nur in der Fiktion erschaffen sein kann: Er kann die Orgel spielen, das Taufregister führen, seinem Wohltäter den richtigen Gebrauch des Konjunktivs beibringen. Außerdem nimmt er sich eines zweiten, ungefähr gleichaltrigen Knaben an, den Don Cossu ebenfalls unter seine Fittiche genommen hat. Der war ein Findelkind, erhielt den Namen Gesuino Némus (»Jesulein Niemand«) und wurde in den Bergen von Zia Battistina großgezogen (»Zia« ist in Sardinien eine respektvolle Bezeichnung für jede ältere Frau). Matteo beschützt den wegen seiner Gedächtnis- und Sprachprobleme gehänselten Jungen, die beiden Messdiener verständigen sich auf eigene Weise, werden Freunde und schwören, einander niemals zu verraten. Als Hilfe gegen das Vergessen soll Gesuino täglich etwas aufschreiben – oft ist es nur ein Wort oder ein Satz, aber immer, auch später noch, fließen seine Texte »ohne Punkt und Komma« dahin.

Schließlich hat es De Stefani mit zwei Leichen und einem Gewirr von Geheimnissen und ungeklärten Schuldfragen zu tun, und damit ist das Wesentliche der Handlung schon umrissen. Doch sie macht ohnehin nicht das Hauptvergnügen beim Lesen aus. Mit Telévras hat der Autor Matteo Locci (der sich hinter dem Pseudonym Gesuino Némus verbirgt) seiner sardischen Heimat (er wurde 1958 in Jerzu geboren) ein innovatives, eigenwillig-markantes literarisches Gesicht gegeben. Seit den Fünfzigerjahren erkundeten Anthropologen, Schriftsteller und Filmemacher die archaische Hirtenkultur der Insel mit ihren rigiden Ehr- und Rechtsbegriffen, wie sie sich in manchen Gebirgsregionen bis heute erhalten hat, und thematisierten in ergreifenden Plots den oft konfliktreichen Wandel zu einer ›modernen‹ Gesellschaft, den der Tourismus vorangetrieben hat. Locci fabuliert dagegen unbeschwert und verschmitzt von den kleinen Alltagsereignissen in einem abgelegenen Dorf, in dem gewisse Verhaltens- und Denkweisen bewahrt sind, aber an der Schwelle zur Gegenwart aufgebrochen werden. Den ›Fortschritt‹ zu problematisieren ist nicht sein Anliegen – eher schon, Sympathie zu wecken für die liebenswerten, schlichten, kauzigen, derben, fest verwurzelten Menschen. In intensiven Schilderungen über ein halbes Jahrhundert italienischer Geschichte zwischen Tradition und Moderne hin taucht er uns mit allen Sinnen in die Landschaften, Licht und Schatten, Düfte und Geschmäcker ein (»zum Zopf geflochtenes Ziegenfleisch mit Erbsen«), und dazu gehört das Erklingenlassen der eigenartigen sardischen Sprache mit ihren spanischen und lateinischen Elementen, für die auch Italiener einen Dolmetscher benötigen. Erfreulicherweise behält die Übersetzerin Sylvia Spatz viele Kostproben im Erzähltext und den Kapitelüberschriften bei, natürlich nicht ohne die deutsche Entsprechung anzufügen.

Darüber hinaus ist Locci ein außergewöhnlich fantasievoller und wagemutiger Erzähler. Es macht ihm offenkundig Spaß, uns durch Zeitsprünge, Nebenhandlungen und kühne Perpektivwechsel herauszufordern (selbst ein Bartgeier darf seine Sichtweise beitragen). Die Zahl der Figuren, Themen, Anspielungen und Zitate geht gegen unendlich, Autoren, Musiker, Philosophen, Shakespeare, der Dichter-Sänger Fabrizio de André, Martin Luther geben einander die Klinke in die Hand. In diesem schillernd-schäumenden Textfluss kann es anstrengend werden, über Wasser bleiben zu wollen; trotz Konzentration und Geduld bleibt manches am Ende undurchschaubar, rätselhaft – ein Irrgarten ohne Ausgang. Gut, wenn man sich fallen lassen, über Aha-Effekte freuen, die quirligen Sprachspiele genießen kann.

Mir hat gerade diese unkonventionelle Art des nicht immer stringenten Ablaufs Spaß gemacht, denn was man vielleicht zunächst als simple Gags wegsteckt, gibt oft Anlass und Stoff für tiefsinnigere Überlegungen. Hier verfließen alle Grenzen zwischen Ernst und Scherz, Genie und Wahnsinn, Handlungsfigur, Erzähler und Autor. Teilen Matteo Locci und Matteo Trudìno ihre Vornamen und Talente vielleicht nur zufällig, so schillert die Pseudonym-gebende Figur des Gesuino Némus in vielen Farben. Am Ende des Kriminalromans erweist sich ausgerechnet der »Dorftrottel« als der Wissende. Schon als Kind hatte er den Wunsch, Schriftsteller zu werden. Gleichzeitig kommt Don Egisto Cossu ins Spiel, der zur höheren Ehre Gottes (»Ad maiorem Dei gloriam«), aber unter eigenem Namen die »Theologie des Wildschweins« veröffentlicht, nachdem er sich allerdings klammheimlich Gesuinos Notizzettel angeeignet hat. Unter seiner schelmenhaften Oberfläche hat dieser unterhaltsame Roman, dessen Ton eigenartig heiter und zugleich leicht melancholisch-tragisch ist, mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick erscheint.

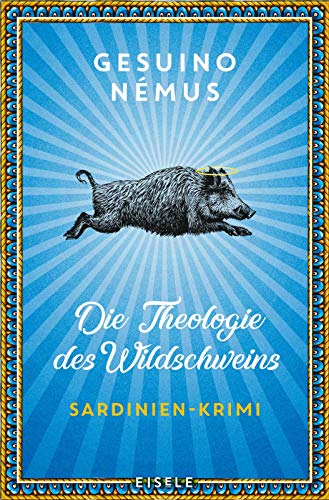

Der originelle Debütroman, vielstimmig, sinnenfreudig, patriotisch und ironisch, wurde mit vielen Preisen bedacht, u.a. dem Premio Campiello Opera Prima, und hat inzwischen vier Nachfolgebände. Der römische Elliott-Verlag hat allen fünfen aufwändig und originell gestaltete Cover spendiert. Sie erinnern an glorifizierende Altarbilder und nehmen damit die ketzerischen Anspielungen der theologischen Begriffe in ihren Titeln auf. Für die deutschsprachige Ausgabe war das prächtige Wildschwein mit Heiligenschein auf strahlendem blauem Grund womöglich zu frech. Schade – es wurde durch eine korrekt gezähmte Sau ersetzt.

· Herkunft:

· Herkunft:  · Region: Sardinien

· Region: Sardinien