Emil on the road

Mit seinem Vater, Gheorge Vasile Sabau, dem »größten Hydraulikklappenkonstrukteur … überhaupt«, hat sich der 13-jährige Emil aus Rumänien illegal über alle Grenzen hinweg gen Westen durchgeschlagen bis nach Turin. Bei einer Armenspeisung lernen die beiden Assunta, 26, kennen. Sie stammt aus Cabras in Sardinien und ist ebenfalls gestrandetes Treibgut; ihr Freund, ein vorbestrafter Kleinkrimineller, hat sie zur Prostitution gezwungen, ihre Familie hat sie ausgestoßen. Jetzt lebt sie von dem bisschen Geld, das sie als Putzfrau bei einem Architekten verdient.

Das gemeinsame Glück findet ein jähes Ende, als Gheorge bei einer Prügelei festgenommen und abgeschoben wird. Während er in Rumänien im Gefängnis einsitzt, findet Emil bei Assunta ein Dach über dem Kopf.

Fabio Gedas Roman beginnt mit Emils verzweifelter Flucht. Seine Hände sind blutverschmiert – »Ich sah das Blut des Architekten auf meinem Handrücken« –, und man fürchtet: Hat da ein Erwachsener vielleicht anderes als reine Nächstenliebe für den Knaben aufgebracht? All seine kärglichen Besitztümer hat Emil in eine Tasche gestopft und will nur noch weg, zu seinem Vater nach Rumänien, oder besser erst zu seinem Großvater. Doch den kennt Emil gar nicht persönlich. Direkt nach Emils Geburt war er in die weite Welt gezogen, um Theater zu spielen, und hatte nur einen Zettel mit der Nachricht »Wer einen Shon hat, barchut keinen Vtaer« hinterlassen. Später folgten regelmäßig Briefe (alle mit den Buchstabenverdrehspielchen, die er so liebte), und der letzte berichtete, dass die Spieltruppe in Berlin sei.

Emils Reise wird ein Roadmovie durch Europa. Sie nimmt ihren Anfang mit einer Schlägerei am Bahnhof, bei der ihm ein Mädchen namens »Asia« und ihr Labrador »Lufthansa« zu Hilfe kommen. Asia ist mit Piercings zugetackert, sie ist in Stofffetzen gehüllt, und tiefschwarz geschminkte Augen kontrastieren mit blasser Haut. Zufällig will sie mit ihren abgedrehten Kumpels über Weihnachten nach Berlin fahren, und in ihrer Rostlaube, einem verbeulten, heruntergekommenen VW-Bus, ist noch ein Platz frei.

Nach ihrer Ankunft in Berlin bezieht die Truppe in einem besetzten Haus in Friedrichshain Quartier, ganz in der Nähe der »East Side Gallery«. Emil begibt sich auf die Suche. Tatsächlich war Großvater hier, und er hat – »Unmöglich‹, dachte ich« – sogar im selben Haus gewohnt, und zwar in dem »Zimmer mit der Schwarze-Brett-Tür« im 5. Stock. Doch inzwischen ist er mit seiner Theatertruppe »Nimic Da« weitergezogen, Ziel Madrid, um dort »Warten auf Godot« aufzuführen.

Eine wichtige Maxime seines Handelns hat Emil aus einer Geschichte gelernt, die ihm in Turin die Mutter eines Freundes erzählte: Sie handelt von einem strenggläubigen, aber engstirnigen Schiffbrüchigen, der überzeugt ist, dass Gott ihn erretten werde, und darum drei Hilfsangebote von Fischern ablehnt. Schließlich ertrinkt er, denn unverständig wie er ist, hat er nicht erkannt, dass Gott ihm die drei Boote geschickt hatte. Emil soll das nicht passieren. Er packt jede der Gelegenheiten, die sich ihm immer wieder bieten, beim Schopfe. Auf diese Weise lernt er noch viele freundliche und hilfsbereite Menschen kennen. Mit einem Fotografen reist er weiter gen Frankreich, und seine »wundersame Reise« endet glücklich in Madrid, wo er seinen Großvater aufspürt.

Fabio Gedas Debüt »Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani«  (Übersetzung: Christiane Burkhardt) widerfuhr in Italien eine enthusiastische Aufnahme. Das Buch erstürmte die Bestsellerlisten und wurde für den Premio Strega nominiert. Ich habe es mit Vergnügen gelesen, aber die Begeisterung kann ich nicht so ganz teilen, denn der Roman leidet etwas unter seinem gespaltenen Charakter.

(Übersetzung: Christiane Burkhardt) widerfuhr in Italien eine enthusiastische Aufnahme. Das Buch erstürmte die Bestsellerlisten und wurde für den Premio Strega nominiert. Ich habe es mit Vergnügen gelesen, aber die Begeisterung kann ich nicht so ganz teilen, denn der Roman leidet etwas unter seinem gespaltenen Charakter.

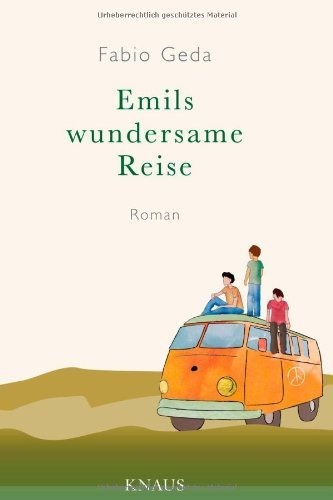

Das hübsch aquarellierte Cover suggeriert stilistisch und motivlich, dass »Der kleine Prinz« sich auf eine hippiemäßige »Magical Mystery Tour« inklusive »Lucy in the Skies with Diamonds« begibt; man verspricht sich also eine dementsprechend fabulierende Welt jugendlichen Erlebens. Wenngleich Emil auch auf Flower-Power-Typen trifft, ist deren Lebensweise nicht die seine. Er ist ein Armuts-Flüchtling, leidet, zweifelt an Gott, der ihm seine liebende Mutter schon früh genommen hat.

Geda selbst »wollte einen Abenteuerroman schreiben, so etwas wie ›Huckleberry Finn‹. Eine optimistische Geschichte« (Klappentext) mit gutem Ausgang. Gleichzeitig möchte er die bittere Realität nicht draußen vor der Tür wegsperren – im Gegenteil. Also konzipiert er gleich zwei Ich-Perspektiven, die Emils und die des Architekten, entwickelt seine Erzählung in kleinen Abschnitten, die zwischen Heute und Gestern hin und her springen. Dadurch gerät der Erzählfluss bisweilen etwas ins Stocken.

Emils Part ist anrührend. Er ist nachdenklich, sensibel, melancholisch, ein guter Beobachter und sprachbegabter Sammler von Wörtern. In Momenten großer Angst oder Unsicherheit holt er sich Mut, indem er sich mit seiner literarischen Lieblingsfigur identifiziert. Das ist »Tex Willer«, der Held aus alten Comic-Heften, mit denen Gheorge ihn in einer Nacht ihrer Obdachlosigkeit zugedeckt hatte und die zum wichtigsten Schatz in seinem Reisegepäck werden.

Dagegen wirkt die Figur des Innen-Architekten, dessen Name uns bis fast zum Schluss vorenthalten wird, aufgesetzt, künstlich und hohl. Seine Welt bevölkern weltbekannte Designer und Künstler. So steril, wie er das Interieur seines Lofts gestaltet, so lebt er auch.

· Herkunft:

· Herkunft:  · Region: Norditalien

· Region: Norditalien