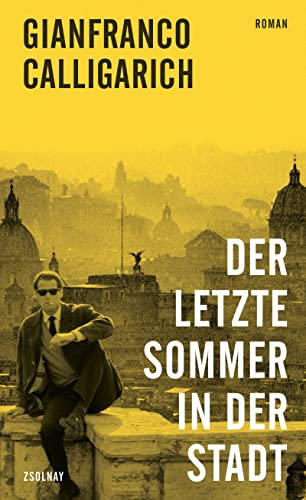

Der letzte Sommer in der Stadt

von Gianfranco Calligarich

Ein junger Lebenskünstler lässt sich 1968 durch Roms Dolce vita treiben, bis ihn das Schicksal erfasst.

Römische Desillusionen

Dieser Roman hat eine merkwürdige Rezeptionsgeschichte. Er ist das Debüt des damals erst 26 Jahre alten Schriftstellers Gianfranco Calligarich, der darin dem Lebensgefühl von Künstler- und Intellektuellenzirkeln im Rom der »La dolce vita«-Glanzzeit zeitgemäß Ausdruck verleiht.

Als Garzanti das Buch 1973 herausbrachte, verkaufte der Verlag binnen weniger Wochen 17.000 Exemplare, dann führte er ein Leben hinter den Kulissen. Kundige analysierten, Fans rühmten ihn, und er erlangte Kultcharakter. Der Verlag Aragno legte das Buch 2010 erneut auf, aber richtige Erfolge konnte erst Bompiani einfahren, als der Verlag den Titel 2016 zum dritten Mal aus der Taufe hob, zahlreiche Übersetzungsrechte verkaufte und sich Interesse an einer Verfilmung manifestierte. Nun erst kommt er auch im deutschsprachigen Raum an, in der Übersetzung von Karin Krieger, die perlt wie acqua minerale, und zwar frizzante.

Der Plot ist unkompliziert und erstreckt sich im Wesentlichen unspektakulär über ein Jahr. Auch der dreißigjährige Protagonist und Ich-Erzähler strahlt nicht als Held. Angereist aus Roms Erzrivalin, der nebligen Wirtschaftsmetropole Mailand, strandet Leo Gazzarra mitten in Rom, im historischen Viertel rund um die Piazza Navona. Auf dem langgestreckten barocken Platz mit der Basilica Sant’Agnese in Agone, der Fontana dei Quattro Fiumi und der Fontana del Moro schlendern Besucher aus aller Welt, lassen sich von seiner Ästhetik faszinieren und genießen den Charme der umliegenden Bars und Restaurants. Es ist das Jahr 1968. Italien hat ein Jahrzehnt des explodierenden Tourismus, eines beachtlichen Wirtschaftsaufschwungs und kühn-innovativer Stilprägung in Produktdesign, Mode und Film hinter sich. Nach dem Ende seiner faschistischen Phase hat sich das einst rückständige Agrarland internationale Anerkennung erarbeitet.

Doch Leo ist das Streben nach Karriere und materiellem Erfolg, wie er es aus Norditalien kennt, zuwider. Sein unbedeutender Job bei einer Mediziner-Zeitschrift ernährt ihn hinreichend, und wichtiger als die mäßige Bezahlung ist ihm der Arbeitsplatz im soeben eröffneten Büro in Rom. Der Flair der Hauptstadt und die Nähe zum Meer motivieren ihn, doch leider wird die Zweigstelle nach nur einem Jahr wieder geschlossen, und mit seiner Entlassung endet auch Leos »seriöse Phase«.

Dabei hatten sich seine Eltern bemüht, ihn nach dem Wehrdienst auf eine Schiene gesellschaftlichen Erfolgs zu hieven. Die beiden älteren Schwestern haben alles richtig gemacht und »tüchtige Kerle« geheiratet. Vom Großvater, der einstmals zur See fuhr, hat Leo wenigstens die Phrase »die Segel setzen« übernommen und verwendet sie gern, wenn er Initiative ergreift und es um Aufbruch zu neuen Ufern geht, aber auch, wenn es ungünstig für ihn zu laufen droht und er »die Biege machen« wird. Aber die eiserne Mentalität des stolzen, schweigsamen Vaters bleibt dem Sohn fremd.

Leo steht nun vor einem Neuanfang. Zukunftspläne? Suche nach einer Anstellung mit geregelten Arbeitszeiten? So etwas kommt ihm nicht in den Sinn. »Wie ein Aristokrat während einer Belagerung« beschließt er einfach abzuwarten, füllt die Zeit mit Lesen am Strand von Ostia und mit Herumlungern im Kreise seiner Bekanntschaften an der Piazza Navona. Einladungen, Zuwendungen, Gelegenheitsjobs retten ihn über »Hungerwochen« hinweg, dazu die großzügige Überlassung einer Wohnung nebst Alfa Romeo – all dies erlaubt es ihm, sich dem Rausch seiner Glücksgefühle ohne größere Beeinträchtigung hinzugeben.

So wird er jeden Tag mehr zu einem Teil von Rom. Indem er dem »versteckten … sanften Raubtier« darin die Liebe überlässt, die es einfordert, wird er reich belohnt mit einem Lebensgefühl, wie Italienbesucher es sich seit Goethes Zeiten erträumen: »Wenn ihr die Stadt liebt, wird sie sich euch darbieten, wie ihr sie euch wünscht, … da werden lichtdurchstochene Sommerabende für euch sein, beschwingte Frühlingsmorgen, Tischdecken in den Cafés wie im Wind flatternde Mädchenröcke, strenge Winter und endlose Herbste, in denen sie euch wehrlos und krank erscheinen wird, erschöpft und voller abgetrennter Blätter, auf denen eure Schritte keinen Lärm machen werden. Und da werden gleißende Freitreppen sein, rauschende Brunnen, verfallene Tempel und das nächtliche Schweigen der entthronten Götter, bis die Zeit jeden Sinn verliert.«

Hierzu nicht unpassend durchzieht leise Melancholie den Roman. Leo, der sich als »Schiffbrüchiger« unter vielen anderen in der Stadt empfindet, erzählt seine Geschichte aus der Retrospektive. Gleich in der Anfangsszene sitzt er in seiner Lieblingsbucht (mit »Sarazenenfestung auf einer felsigen Landspitze«), und er wird am Ende des Romans wieder hier anlanden. Während er dazwischen so dahintreibt, gern weit über den Durst trinkt, oft genug auch dahinsiecht zwischen Aufstehen und Rückkehr ins Bett, bringt ihn eine junge Studentin der Architektur ins Taumeln. Ariannas Schönheit »war von der Sorte, die wehtat«. Auch sie hat eine Neigung, »die Segel zu setzen«. Schon mit ihrer Schwester liegt sie ständig im Clinch, und obwohl sie und Leo sich sehr nahe kommen, will sie sich an so einen Loser nicht binden. Unstet wie ein Schmetterling nähert sie sich ihm immer wieder an, lockt seine Liebesgefühle hervor und flattert gleich wieder davon, auf der Suche nach ihrem Ideal vom Typ ›reicher Villenbesitzer‹.

Nachdem man sich über gut die Hälfte des Buches den Schilderungen römischer Atmosphäre im Fellini-Stil hingegeben hat und sich langsam eingestehen muss, dass es sich eher um einen Abgesang als ein Hohelied handelt, beendet ein aufwühlender Schicksalsschlag jede Anfälligkeit für Illusionen. Leo verliert mit Graziano Corrado, einem Mann, der in seiner Beziehung mit Frau und Kindern scheitert und dem Alkohol verfällt, seinen besten Freund. Plötzlich gewinnt die schmerzvoll traurige Geschichte von Leos Liebe zu Arianna, die von Beginn an den Hauch des Untergangs in sich trägt, an Ernst, an Relevanz, füllt sich mit bitteren Details, schwer erträglichen Konflikten, quälenden psychischen Problemen. Nun wirkt es besonders eindringlich, wenn sich der Erzähler, wie schon zuvor, direkt an seine Leserschaft richtet. Es wächst das Verlangen, das Buch gleich noch einmal von vorn zu lesen, um all die Seiten, über die man viel zu oberflächlich hinweggeflogen ist, nun mit geschärften Sinnen erneut aufzunehmen.

Vielleicht liegt das Faszinosum, das diesen Roman still, aber kontinuierlich über Jahrzehnte getragen hat, genau darin, dass einerseits das traditionelle Sehnsuchtsbild der Ewigen Stadt aufstrahlt, andererseits mit einem untypischen Helden verbunden und seiner Illusionen entkleidet wird. Das Rom der Sechziger zieht wie das heutige »Literaten, Poeten, Cineasten« an, aber es ist keine tiefere Stadt, es hat keine Wunder und Weihen zu bieten, und wenn einen wie Leo die Leere anfällt, muss er selbst damit fertig werden. Am Ende bestimmen Nachtschwärmer, Müßiggänger, dekadente Typen, kaputte Suchtopfer die düstere Szene – ein Szenario, das auch den Leser deprimiert.

Ein großartiges Gegengewicht ist freilich die außergewöhnliche Sprachkunst des Autors. Selbst banale Wetterkapriolen wie ein Regenguss und seine Auswirkungen auf Mensch und städtische Transportmittel oder ein Besuch in einer Backstube, in der »Männer mit schlaffen Teigklumpen hantierten und sie auf den Tisch knallten, wie um sie für ihre Gefügigkeit zu bestrafen«, geraten, fein beobachtet, zu bezaubernden kleinen Genüssen. Beständig scheint leichte Ironie durchzuschimmern – bisweilen auch drastische Komik. So kaufen Leo und Arianna aus einer Laune heraus einen Dackel. Die »kleine Ratte« mit Stammbaum kostet ein Vermögen. Kurz danach bezahlen sie in einem Geschäft, wo man keine Schecks akzeptiert, ihre lächerliche Rechnung mit dem Hund. Ein andermal beobachtet der Erzähler ein Paar, das »in der selbstvergessenen Haltung zweier sich ausruhender Vögel« auf einer riesigen weißen Samtcouch sitzt. »Der Mann hockte als ein Knäuel auf der Armlehne, […] aus dem seine Hände wie zwei kurze, nutzlose Flügel ragten, sodass er an einen Vogel erinnerte, der im Verlauf uralter Evolutionen die Verbindung zum Himmel verloren hatte.« Das Mädchen »saß auf dieser Couch wie ein Zugvogel, der ein Boot gefunden hatte, auf dem er warten konnte, bis das Gewitter vorbei war. Abwesend, fremd und irgendwie nervös.«

Meine Beurteilung dieses Buches schwankte während der Arbeit daran. Die zuvor durch Lobeshymnen geweckten Erwartungen blieben zunächst eher unerfüllt, weil sich der Roman allzu flach in Atmosphärischem zu weiden schien. Doch wie so oft erwies es sich als lohnend, ein Buch niemals vorzeitig zuzuklappen. Denn nach und nach setzte sich ein umfassenderes und differenzierteres Bild zusammen. Die (vermeintliche) Klischeehaftigkeit bekam eine Funktion, die Handlung gewann Tiefe, während die sprachliche Qualität auf ihrem hohem Niveau blieb. In der Gesamtschau finde ich Gianfranco Calligarichs Roman bewundernswert. Die fünf Jahrzehnte seit seiner Entstehung sind ihm kaum anzumerken und haben ihn nicht beeinträchtigt. Aber auf Kultstatus mag ich ihn nicht erheben.

· Herkunft:

· Herkunft:  · Region: Rom

· Region: Rom