Literarischer Epitaph im Plusquamperfekt

Wie umgehen mit dem Tod eines guten Freundes? Eines vertrauten Freundes, der auch väterlich war. Den man für seine künstlerische Kraft genauso wie für seine Menschlichkeit bewunderte. Dessen Schwächen man hinzunehmen gelernt hatte, um sich seiner Stärken erfreuen zu können.

Der italienische Schriftsteller Andrea Bajani, Jahrgang 1975, verlor so einen Freund am 25. März 2012, einem Sonntag, als Antonio Tabucchi, Jahrgang 1943, in Lissabon starb. Er widmet dem berühmten toskanischen Autor, Übersetzer und Professor für portugiesische Literatur ein Buch über ihre Freundschaft. Auf erstaunliche, berührende Weise lässt es den Verstorbenen lebendig werden und entrückt ihn doch hinter einen Schleier; das bei weitem häufigste Erzähltempus ist das distanzierende Plusquamperfekt.

Bajani schreibt nicht für uns. Alles ist an den Freund gerichtet, 2. Person Singular. Ihm berichtet er, rekapituliert, wie um sich zu vergewissern, dass beide alle Nuancen und Wendungen ihrer Vergangenheit bewahren, nichts verlorengeht. Als wäre der Tod eine Metamorphose: Der Verstorbene bleibt in neuer, ansprechbarer Gestalt präsent.

Wie begann ihre Freundschaft? Tabucchi erkundigte sich beim Verlag, »was für ein Gesicht sich hinter so einem Stil versteckte ... weil du dir weder ein Gesicht noch ein Alter zu den Worten vorstellen konntest, die ich zu Papier gebracht hatte«. So überraschte Bajani, noch jung an Jahren, den großen Tabucchi in Paris.

In rhapsodischer Folge, so scheint es, lässt der Autor in zweiundzwanzig Szenen, vom Tag des Lissabonner Begräbnisses ausgehend, »all die Dinge, die in einer freundschaftlichen Beziehung Raum und Zeit einnehmen«, Revue passieren: Essen, Gespräche, Telefonate, Spaziergänge, Treffen mit der Familie, Spiele mit der Enkelin, man zeichnet Krokodile, sitzt auf der Terrasse, am Meer, Phasen des Schweigens, des Beinahe-Bruchs, augenzwinkernde Kumpanei beim gemeinsamen Hemdenkauf in Paris, Austausch über Gelesenes und eigene literarische Konzepte und Schriften, Belanglosigkeiten, tiefe Gedanken, immer wieder stundenlange nächtliche Telefonate, Vorahnungen, Alltägliches ...

Die Rollen wechseln wie die Bedürfnisse. Bei allem Geben und Nehmen von Ideen, Texten, Gesten, Ermunterungen und Kritik ist der Ältere der Meister, hört zu, fordert ein, kommentiert. Der Jüngere nimmt sich zurück. Das schließt nicht aus, zu widersprechen, »mit Zuneigung aufgeladene Standfestigkeit« zu entwickeln, auch wenn sie Wut erzeugt. Bajani erinnert an »ein Abendessen in Mailand, das böse geendet hatte, da hattest du wutentbrannt die erste Seite aus einem Buch von dir gerissen, auf die du mir gerade eine Widmung geschrieben hattest«.

Der langsame Verfall des Freundes ist der schwarze Faden, der all dem eine Richtung gibt. Der immer quälendere Husten, die tiefer in die Höhlen sinkenden Augen, das wachsende Bedürfnis nach Ruhe, die Abschirmung hinter einem Paravent (»in einem Krankenhaus verbarrikadiert ... du steckst da fest wie im Schützengraben ... durchtränkt von Zynismus und bösen Hieben«). Launische Gereiztheit (»im Banne einer schwärenden Bosheit, die dir als Härte und Verächtlichkeit aus den Augen sprang«) und despotische Arroganz (»Lies mir vor!«) sind Steine, die der Freund auch auf den Freund wirft – sein Wille mitzuleben ist ungebrochen. Die literarischen Auseinandersetzungen helfen dem einen, die Schmerzen zeitweise zu verdrängen, dem anderen, seine nagenden Selbstzweifel zu überwinden. Kein Nachruf hätte dieser Freundschaft angemessener sein können, als den Dialog literarisch fortzuschreiben.

Es war Bajanis Stil, der Tabucchis Interesse für ihn geweckt hatte, und der besticht uns auch in diesem Erinnerungsbändchen: transparent, dicht, sicher und kraftvoll im Ausdruck und doch zart im Ton. Ein hoher, gemessener Stil, respektvoll selbst in der Ironie verhaltener Kritik (»Das Abendessen haben wir dann kalt zu uns genommen – du hattest es versaut.«).

Bajani ist ein Meister der Verbildlichung: Häuser, Räume, Tiere, Bücher, Einrichtungsgegenstände, durchdrungen vom Wesen ihrer Besitzer/Bewohner, illustrieren und bezeugen, teils personifiziert, die erzählten Erinnerungen. In deren Zentrum immer wieder das Ringen um das Schreiben: Tabucchi hatte den Freund aufgefordert, ihm ein Gedicht zu schicken – ein Wunsch zur Unzeit, der erfüllt werden musste. »Ich hatte [das Gedicht] vorher um Entschuldigung gebeten, dass ich es so früh preisgab, gerade erst geboren und schon auf einem Opferaltar dargebracht.«

Marionetten und Matrioschkas sind leitmotivisch wiederkehrende Objekte mit metaphorischer Aufladung, ebenso Fotos im Trauerhaus, aus denen, gerahmt oder lose, der Verstorbene »in vielen Lebensaltern« auf die Betrachter herunter oder herauf schaut: »dein dreister Tod hatte uns alle im Visier«. Öffnet jemand die Tür, so dreht sich jeder der Trauergäste ruckartig herum »zu dem Licht, das von dort wie ein Rudel von der Leine gelassener Hunde ins Haus stürmte. Dann schloss sich die Tür, die Hunde kehrten in das Zimmer zurück, um deinen Tod zu bewachen, und wir gaben uns wieder Mühe, nicht da zu sein.«

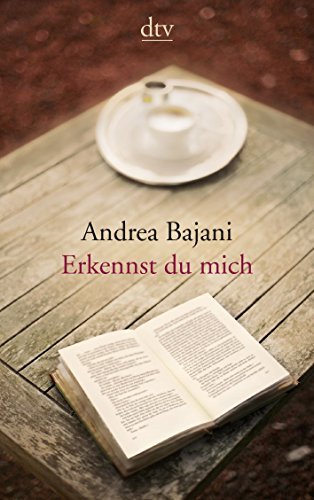

Bajanis erzählter Nachruf hat keinen schwarzen Einband. Der Umschlag zeigt vielmehr in gedeckten Herbsttönen ein aufgeschlagenes Buch neben einem Cappuccino auf einem verwitterten Gartentisch. Die Gegenstände sprechen von Leben, nicht von Trauer, und mögen symbolisieren, was die beiden Männer über die Jahre verbunden hat. Frappierend spielt der (deutsche) Titel mit der Vielschichtigkeit ihrer Beziehung: Das fehlende Fragezeichen nach dem Fragesatz macht nachdenklich und neugierig. Eine kühne Version, die im Rückspiegel auch den Originaltitel schillern lässt: »Mi riconosci«  kann ja in der Tat – muss aber nicht! – in einer Fülle von Schattierungen zwischen Aussage (zuversichtliche Gewissheit) und Frage (Besorgnis, Zweifel) gelesen werden.

kann ja in der Tat – muss aber nicht! – in einer Fülle von Schattierungen zwischen Aussage (zuversichtliche Gewissheit) und Frage (Besorgnis, Zweifel) gelesen werden.

Auch auf den 171 nachfolgenden Seiten hat Übersetzerin Pieke Biermann ausgezeichnete Arbeit geleistet. Am Ende haben wir zwei Schriftsteller, ihre komplexen Charaktere und ihr Handwerk kennengelernt.

· Herkunft:

· Herkunft:  · Region: Italien

· Region: Italien