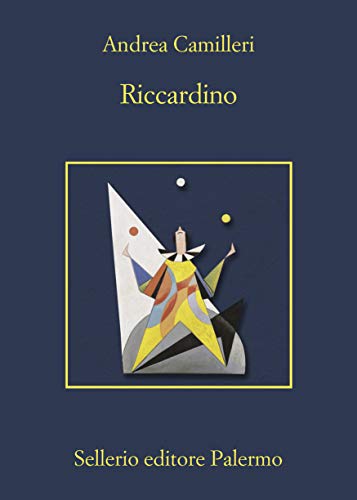

Riccardino

von Andrea Camilleri

Montalbanos letzter Fall: Vor den Augen seiner engsten Freunde wird ein Mann niedergeschossen. Da er mit jeder von deren Ehefrauen intime Beziehungen pflegte, liegen genug Mordmotive auf der Hand. Aber das Netz ihrer Verbindungen ist aus strapazierfähigeren Fäden geknüpft, als es scheint. Zwei Kommissare und ein Autor machen sich auf die Suche nach dem Mörder.

Ein starker Abgang

Das ist keine Übertreibung: Kein anderes Buch wurde über Jahre mit so viel Spannung erwartet wie dieses – in Italien und bei den Fans des Commissario Montalbano in vielen anderen Ländern. Seit der Ankündigung 2005 ließen Verlag und Autor gelegentlich mit viel Geschick erstaunliche Details durchsickern, ohne entscheidende Geheimnisse zu lüften. Ja, dies werde der letzte Krimi mit Salvo Montalbano sein, aber er werde weder sterben noch in Pension gehen. Wird er Livia endlich heiraten, oder trennen sich die beiden endlich? Boh. Schon seit Juni 2005 kann man das erste Kapitel im Internet lesen – mit einer witzigen Passage, die Spekulationen zulässt, wohin der erzählerische Hase laufen könnte. Mehr aber nicht.

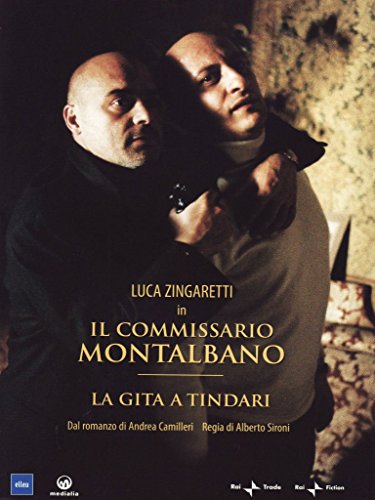

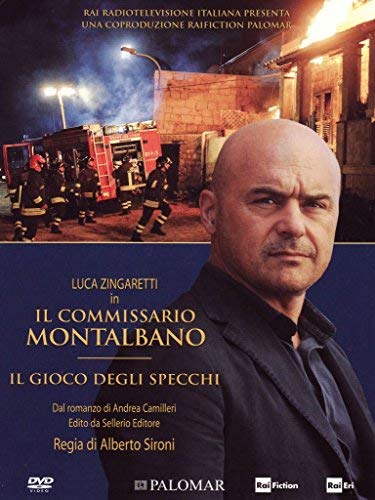

Andrea Camilleri schrieb diesen Krimi 2004 bis 2005, als gerade Band 9 erschienen war (»La luna di carta« | »Die dunkle Wahrheit des Mondes«) und er dank des durchschlagenden Erfolgs der Verfilmungen mit Luca Zingaretti ein Millionenpublikum erschlossen hatte. Seit Mai 1999 waren jährlich zwei, 2002 sogar vier neue Episoden ausgestrahlt worden, und für September 2005 waren zwei weitere Filme in der Produktion. Gleichzeitig arbeitete der damals achtzigjährige Vielschreiber an Band 10 (»La vampa d’agosto« (2006) | »Die schwarze Seele des Sommers«), verfasste Erzählungen und weitere Romane. Den fertig gestellten »Riccardino« aber hielt er zurück. Mit sicherem Gespür erkannte er, dass dessen einzigartiges Konzept das Potenzial bereithielt, die gesamte Reihe irgendwann einmal auf originelle Weise abzuschließen, seinem Autor aber bis dahin alle Gestaltungsfreiheiten zu lassen. So hinterlegte er das Manuskript bei seinem Lieblingsverlag Sellerio (Palermo) mit der Maßgabe, dass es erst nach seinem Tod veröffentlicht werden dürfe.

Elf Jahre später waren fünfzehn weitere Montalbano-Bände erschienen, und Camilleri (jetzt 91) erblindete. Dessen ungeachtet produzierte er unvermindert neue Bücher, nahm sich aber auch »Riccardino« noch einmal vor. Den Titel, ursprünglich nur ein Arbeitstitel, hatte er inzwischen liebgewonnen und behielt ihn bei, wiewohl er vom gewohnten Vier-Wort-Schema – ein Markenzeichen – abweicht (wie ja bereits »Il metodo Catalanotti«, 2018). Inhaltlich änderte er nichts, etliche Formulierungen glättete er, aber systematisch vereinheitlichte er die Sprache bzw. deren Schreibweise (sein »Vigatese«, eine von ihm über die Jahre entwickelte Variante des Sizilianischen), und er fügte gut zehn Prozent mehr Absätze ein (eine Konzession an abnehmende Konzentrationsspannen?). So konnte Sellerio den offiziellen Abschlussband seiner erfolgreichsten Reihe genau ein Jahr nach dem Tod des Autors auf den Markt bringen, sogar einschließlich einer zusätzlichen Hardcover-Sonderausgabe, die die beiden Versionen von 2005 und 2016 zum Vergleich enthält und trotz fünf Euro Mehrpreis überwältigenden Zuspruch findet. Der letzte »Montalbano« wird das jedoch kaum sein: Angeblich hat Camilleri noch etliche Werke bei Sellerio hinterlassen.

Worum geht es? Spoilern wäre bei diesem Buch besonders gemein, aber vieles kann erläutert werden, ohne den Lesegenuss des reichhaltigen, stimmigen Romans und seines würdigen Konzepts zu mindern.

Die Handlung ist auf weiten Strecken ein raffiniertes Kammerspiel um vier Männer, die seit Kindesbeinen so eng befreundet sind, dass sie als »i quattro muschitteri« gelten. Drei von ihnen haben sogar die Schwestern ihrer Freunde geheiratet. Eines sehr frühen Novembermorgens wird einer, der Bankdirektor Riccardo Lopresti, genannt Riccardino, am Treffpunkt zu einem der häufigen Männerausflüge von einem heranpreschenden Motorradfahrer erschossen. Commissario Montalbano wird auf eine Weise in den Fall verwickelt, die zunächst allzu konstruiert wirkt, bis man sich auf den Kunstgriff des leicht ironischen Denkspiels, das sich selbst nicht zu ernst zu nehmen scheint, einlässt. Zunächst hievt kein politisches, kein soziales Anliegen das, was geschieht, auf eine höhere Ebene als die des Schachbretts der Ermittlungen. Sie werden allein von Montalbano und seinem tüchtigen Kärrner Fazio getragen, denn Mimì Augello ist in Familienurlaub. Doch später kommen weitere Kreise ins Spiel, wie »Sò Cillenza il pispico di Montelusa« und der sottosegretario alla Giustizia Arturo Saccomanno. Mit Geistesschärfe, Freude am Spiel und betont transparent entschlüsselt Salvo Montalbano ihre Interessen und deckt verborgene Hintergründe auf, kann aber nicht verhindern, dass ein weiterer Mord geschieht.

Wie in den besten Krimis der Reihe ist die Erzählung gewürzt mit einer Fülle literarischer Verweise, Zitate, Anspielungen. Die Liste der referierten Autoren reicht von Homer über Pirandello und Umberto Eco bis Camilleri. Originelle Formulierungen (»zigghizagghi«, »zarazabara«), witzige Redewendungen (»Sulo pirchì Toti aviva fatto troppo scarmazzo piscianno fora dal rinale?«) und Sprichwörter (»Sàvuta ‘u trunzu e va ‘n culu all’ortulanu.«) sorgen ebenso für Kurzweil wie kauzige Nebenfiguren mitten aus der sizilianischen Folklore, die in den Verfilmungen oft als komödiantische Highlights brillieren. Hier gibt die vollreife signorina Tina Macca, »fìmmina di spicchiata onistà«, dem capitano (Montalbano) wertvolle Hinweise über nächtliche Aktivitäten in ihrer Nachbarschaft. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als »chiaromante chiaroviggenti«. »A prezzi modici« eröffnet sie jedem Kunden »il vostro passato il vostro prisenti il vostro futuro e tutto quello che voliti sapiri«. Ihr Herz und ihr üppig ausgestatteter Körper aber gehört dem Nachbarn »signuri Nicotera Filippo che è un santo cristiano che fa l’idralicco«.

In Camilleris Geburtsort Porto

Empedocle wurde 2009 eine

Statue aufgestellt, mit der der

Bildhauer Giuseppe Agnello die

Vorstellungen Andrea Camilleris

von seinem Protagonisten

nachempfunden haben soll.

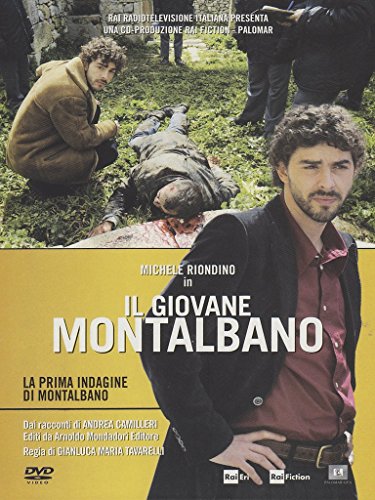

Der Matchball dieses Romans kommt freilich gleich am Anfang ins Spiel. Als Salvo am Tatort erscheint, bejubeln die versammelten Schaulustigen seine Ankunft. Manche aber sind enttäuscht, dass es bloß der echte Kommissar ist und nicht der aus dem Fernsehen (»Talè! Talè! ‘U commissariu arrivò!« »Montalbano è!« »Cu? Montalbanu? Chiddro di la tilevisioni?« »No, chiddro veru.«). Was sich hier als witzige Episode ausnimmt, wird sich als Grundthema durch den Roman ziehen und für den Protagonisten zur finalen Herausforderung: Salvos Rivalität mit seinem TV-Alter-Ego. Von diesem Doppelgänger, der ihm nicht einmal ähnlich sieht und zehn Jahre jünger ist, fühlt er sich auf unfaire Weise in den Hintergrund gedrängt. Millionen lieben ihn, obwohl er doch alles vorgegeben bekommt und nichts selber leistet, während der wahre Montalbano seine Fälle mühselig selber lösen und große Verantwortung tragen muss.

Vollends deprimierend wird Salvos Lage, als sich auch noch der Autor einmischt und mit ihm über den Fortgang der Ermittlungen diskutiert. Er macht seinen Anspruch geltend, einen guten Roman zu schreiben, während Montalbano auf seinem Recht beharrt, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben. Das alles muss man jedoch selber gelesen und mit Salvo durchlitten haben. Wie der Artist auf dem Cover jongliert Camilleri souverän, genial und amüsant mit literarischen Kategorien – Erzählsituation, Fiktionalität, Perspektive, Handlungsführung, Plot, Autorschaft – und glänzt als ernstzunehmender Schriftsteller nicht nur schlichter Unterhaltungsliteratur (»sono considerato uno scrittore di genere. Anzi, di genere di consumo. Tant’è vero che i miei libri si vendono macari nei supermercati.« »… questa lotta col doppio non è cosa nuova, è stata contata e ricontata, ci hanno scritto sopra romanzi, macari belli, macari capolavori, Werfel, Jean Paul, Maupassant, Poe«) .

Man kann gut nachvollziehen, dass ein international berühmter Serienheld seinem Schöpfer zur Last werden kann. An ihm hängen große Erwartungen (›weiter so! bloß keine Experimente!‹), die Protagonist und Autor ersticken können. Wie aber ihn loswerden? Einen Salvo Montalbano ins Altersheim oder ins Leichenschauhaus schicken? Unpassend und unvorstellbar für seine Fans wie für Camilleri. Den Autor zu überleben setzt eine literarische Figur dem Risiko aus, dass ein anderer ihren Weg in anderem Sinne fortschreibt – ebenfalls inakzeptabel. Was Camilleri sich in »Riccardino« ausgedacht hat, ist einzigartig. Wie er das Schicksal seines Helden (dessen Geburtstag er exakt 25 Jahre nach seinem eigenen festlegte und der 2005 also 55 Jahre alt war) in seine Hände nahm, ehe es zu spät war, ist ein väterlicher Akt des Beschützens.

· Herkunft:

· Herkunft: